विद्या देवी, ताड़ पत्र पर जैन चित्र शैली, 14 वीं से 15 वीं शताब्दी : साभार भारतीय चित्रकला, लेखक : वाचस्पति गैरोला

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।

नासौ योगो न तत्कर्मंनाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते ।।

अर्थात कोई ज्ञान, कोई शिल्प, कोई विद्या, कोई कला, कोई योग, कोई कर्म ऐसा नहीं है, जो नाट्य में दिखाई न देता हो।

कला शब्द का सबसे प्रामाणिक प्रयोग भरत मुनि के नाट्यशास्त्र (पहली सदी के आसपास) में मिलता है। -डॉ. भोलेनाथ तिवारी सम्मेलन पत्रिका, कला अंक।

कलायें हमें इंसान होने का बोध कराती हैं। कलाकारों को मैं प्रकृति प्रदत्त समाज को प्राप्त श्रेष्ठ उपहार मानती हूँ, जो प्राकृतिक और मानवी सौंदर्य के वाहक एवं सृजक हैं। कुछ कलाकार समाज पीड़ित होते हैं, कुछ स्व पीड़ित। कला सुधी या कला मर्मज्ञ होने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं है बल्कि मानवीय और संवेदनशील होना जरूरी है। जिस प्रकार कविता में शब्दों और ध्वनि के द्वारा भाव व्यक्त किये जाते हैं उसी प्रकार प्राचीन भारतीय चित्रकला में रंग और रेखा ही माध्यम है, भावों को व्यक्त करने का। जो शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता उसे चित्रकला और शिल्पकला द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। गहराई (डेप्थ) दिखाने की प्रक्रिया भारतीय कला में नहीं रही है। वह कथनात्मक (नैरेटिव) है। जिसमें कई केंद्र बिंदु होते हैं। अर्थात एक ही चित्र में कई दृश्यों का आकर्षक संयोजन का होना।

विश्व के अन्य देशों की कला के समान भारत की कला की भी प्रेरणा प्रकृति ही रही है। बाद में बौद्धिक चेतना और विभिन्न राजकालों के अभ्युदय में, उसके यशोगान करने में कला का सहारा लिया गया। बाद में धार्मिक प्रभाव प्रबल होने पर धर्मों के प्रचार प्रसार में चित्रकारों और मूर्तिकारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। उन्हें जब भी देश और समाज में सम्मान और शांति पूर्ण माहौल मिला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली तो उन्होंने महान कला शैलियों का विकास और सृजन भी इसी भाव के तहत किया। जिससे जन समुदाय में उनकी कला बहुत लोकप्रिय रहीं। धर्म और आध्यात्म के लिए आम लोगों का झुकाव अपनी ओर करने में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य, आदि ही प्रमुख माध्यम थीं दृश्य कलाओं में। इन कलाकारों के नाम आज्ञात हैं क्योंकि उन कालों में वे कारीगर के तौर पर थे, परंतु ज्यादातर जन कला प्रेमी और कला निपुण भी होते थे।

प्रारंभिक साहित्य, नाटक, कवित्त का बहुत ही सुन्दर प्रभाव पड़ा भारतीय कला पर। 'कवि और नाट्यकार कालिदास (चौथी शताब्दी का अंत - पांचवी का प्रारंभ) प्राचीन भारतीय साहित्य के रत्नों में एक हैं। जिनकी कृतियां विश्व संस्कृति के इतिहास का शानदार पृष्ठ हैं। रूस में कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम् के कुछ अंश का 1792-1793 में निकोलाई कराम्जीन ने अनुवाद किया था। अपनी भूमिका में कराम्जीन ने लिखा था कि इस नाटक में अनुपम सौंदर्य की कविता है वह श्रेष्ठतम कला का एक उदाहरण है।' - साभारः भारत का इतिहास, प्रगति प्रकाशन, मास्को, 1981 : अनुवादक - नरेश वेदी, ददन उपाध्याय।

महान कवि, नाटककारों की कृतियों को कलाकारों ने भित्तिचित्रों में, बड़े-बड़े चट्टानों, पहाड़ों को उकेर कर मूर्ति शिल्प में रागात्मक ढंग से प्रस्तुत कर दिया। उदाहरण स्वरूप संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति (तीसरी- चौथी सदी) 'पंचतंत्र' जिसमें मानव जीवन के हितोपदेश बड़े ही सुन्दर ढंग से अभिव्यक्त हैं। अजंता के भित्तिचित्रों में चित्रकारों ने सजीव ढंग से चित्रित कर दिया है।

कुषाण और गुप्त काल में कलाकृतियों के विषय लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार के थे जो मूर्तियों और स्थापत्य में अभूतपूर्व ढंग से विकसित हुए।

वैज्ञानिक अविष्कारों को बहुत मौका मिला। प्राचीन भारतीय अपने इस्पात बनाने के हुनर, एक पक्के रंग तैयार करने, कपड़े और चमड़े का परिष्करण करने के में सक्षम थे।

वात्सयायन के षडंग (चित्रकला के छ: अंग, लगभग दूसरी-तीसरी सदी) के रूप में चित्रकला के नये और सार्थक नियम स्थापित हुए। जिसने भारत की चित्रकला (अजंता आदि) परंपरा को विश्व की श्रेष्ठ कलाकृतियों में स्थापित कर दिया।

चित्रकला भित्तिचित्रों से उठकर साहित्यिक, धार्मिक ग्रंथो में भी सृजित होने लगी। सुन्दर अक्षरांकण के साथ- साथ सुन्दर दृष्टांत चित्र भी पोथियों पर प्रस्फुटित होने लगीं।

भोजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखित बौद्ध पांडुलिपियां जो कि बहुत ही सीमित संख्या में संग्रहालयों आदि में मौजूद हैं इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। परंतु अजंता के बाद का काल चित्रकला का अंधकार युग माना जा सकता है। चित्रांकन जीवित भी रहा होगा तो लोक चित्रकलाओं में।

दसवीं शताब्दी ईसवी से लेकर पंद्रहवीं शताब्दी ईसवी तक पांच-सौ वर्षों में चित्रकला परम्परा को जीवित बनाये रखने का श्रेय पाल, जैन, गुजरात एवं अपभ्रंश शैलियों को है। भोज ( 1005 -- 1054 ई॰) का 'समरांगणसूत्राधार' और सोमेश्वर भूपति ( 12 वीं श॰) का मानसोल्लास, जिनमें अनेक विषयों के अतिरिक्त चित्रकला के विधि-विधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इन लक्षण ग्रथों को पढ़कर सहज ही तत्कालीन चित्रकला की समृद्धि का पता चलता है। ' पृ॰131, भारतीय चित्रकला, लेखक - वाचस्पति गैरोला।

इन चित्र शैलीयों पर अजंता चित्रण शैली का प्रत्यक्ष सजीव प्रभाव है। परंतु भारतीय चित्रकला जिस तरह ह्रास के दौर से गुजर रही थी वह स्पष्ट दिखता है। 1100 ई. से 15वीं शती के मध्य तक हमें भारत में ताड़ पत्र के अतिरिक्त कागज पर बने हुए पोथी चित्र प्राप्त होते हैं। ये चित्र जैन सम्प्रदाय के कई ग्रंथों में बने हुए हैं। जिन्हें जैन शैली नाम दिया गया। इस शैली के चित्रों में कुछ भी नयापन नहीं था। यह प्राचीन शैली का विकृत रूप है। इसलिए इसे अपभ्रंश शैली भी कहा गया है। लेकिन नाना लाल चमन लाल मेहता ( एनसी मेहता), लेखक, भारतीय चित्रकला (प्रकाशन-1933) ने इसे गुर्जर शैली कहा। उनके अनुसार 'पुराने भित्तिचित्रों की परंपरा से उत्पन्न यह मध्य कालीन शैली सर्वसाधारण के लिए थी और उसका संबंध आम जनता से था। उन्होंने इसे लोक कला शैली माना है। श्री मेहता के अनुसार ' जैन चित्रों' से 18वीं और 19वीं शताब्दी की राजस्थान की और पहाड़ी चित्र शैलियों कि उत्पत्ति हुई। जिस प्रकार सदियों तक जैन प्रतिमा विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, उसी प्रकार यह मध्य कालीन शैली शताब्दियों तक अपनी पुरानी परंपरा पर आरूढ़ रही। सर्व साधारण संस्कृति का वह उत्थान काल था। भक्तों और कवियों की कृतियों को इन प्राकृत चित्रकारों ने सुलभ बनाया। --पृष्ठ सं. 36, भारतीय चित्रकला, लेखक नाना लाल चमन लाल मेहता।

अपभ्रंश चित्रकला शैली में भी मानवाकृतियां अजंता के चित्रण जैसी परिपक्व या वैभवशाली नहीं है। रेखाएं बौद्ध चित्रकला जैसी सरल और गतिशील नहीं थीं। आकृतियाँ सवा चश्म हैं अर्थात चेहरे को सामने से दिखाने में असमर्थ थे चित्रकार। उनके रूप, अंगों , मुद्राओं आदि में वह लय नहीं रहा। नाक लंबी हैं। अजंता के चित्र भित्तिचित्र के रूप में है, जबकि अपभ्रंश शैली ताड़ पत्रों पर, लकड़ी के पटरों पर या कपड़े पर बनी हुई जैन धर्म पर आधारित लघु चित्र हैं। कलाकारों का बौद्धिक, वैचारिक स्तर भी अब परिवर्तित हो गया था।

भले ये चित्र विरूपित और कम सुन्दर हैं। फिर भी इन्होंने अजन्ता, बाघ और ऐलोरा के चित्रण शैली को लघुचित्रों के रूप में पोथियों पर सुरक्षित रखा। जिससे उस काल के इतिहास को जानने में हमारी मदद होती हैं। इसके विकसित रूप हमें राजपूत शैली में मिलते हैं। लघु चित्रण शैली की सुन्दर अभिव्यक्ति जैसे पहाड़, नदी, समुद्र, अनोखी पृथ्वी, वृक्ष, बादल, विस्तृत क्षितिज आदि का जो चित्ताकर्षक अंकन जिस शैली में हुआ है, वह राजपूत शैली की ही देन है। ये चित्र जैन कल्पसूत्रों के अतिरिक्त, गीतगोविंद , बालगोपाल स्तुति, बसंतविलास और भागवत आदि ग्रंथों में उपलब्ध हैं।

अपभ्रंश शैली का जन्म दक्षिण भारत में हुआ लेकिन इसकी व्यापकता गुजरात, मालवा, मद्रास तथा दक्षिणी-पश्चिमी भारत में भी हुआ। अपभ्रंश चित्रण शैली की मूख्य विशेषताएं हैं-- मनुष्य आकृति के चेहरे पर खाली जगह से निकली आंखें, परवल के आकार की आंखें, महिला आकृतियों की आंखों में कान तक गयी काजल की रेखा, नुकीली नाक , दोहरी ठुड्ढी , मुड़े हुए हाथ तथा ऐंठी उंगलियाँ, अप्राकृतिक रूप से उभरी छाती, खिलौने की तरह पशु-पक्षियों का अलंकरण, एक ही धरातल पर अनेक दृश्यों का अंकन, चटकदार रंगों तथा सोने का अत्यधिक प्रयोग। चित्रों में रेखाएँ अति सूक्ष्म हैं। --डॉ. मोतीचंद, कलानिधि, अंक 1, -- वर्ष-२००५ वि॰सं॰।

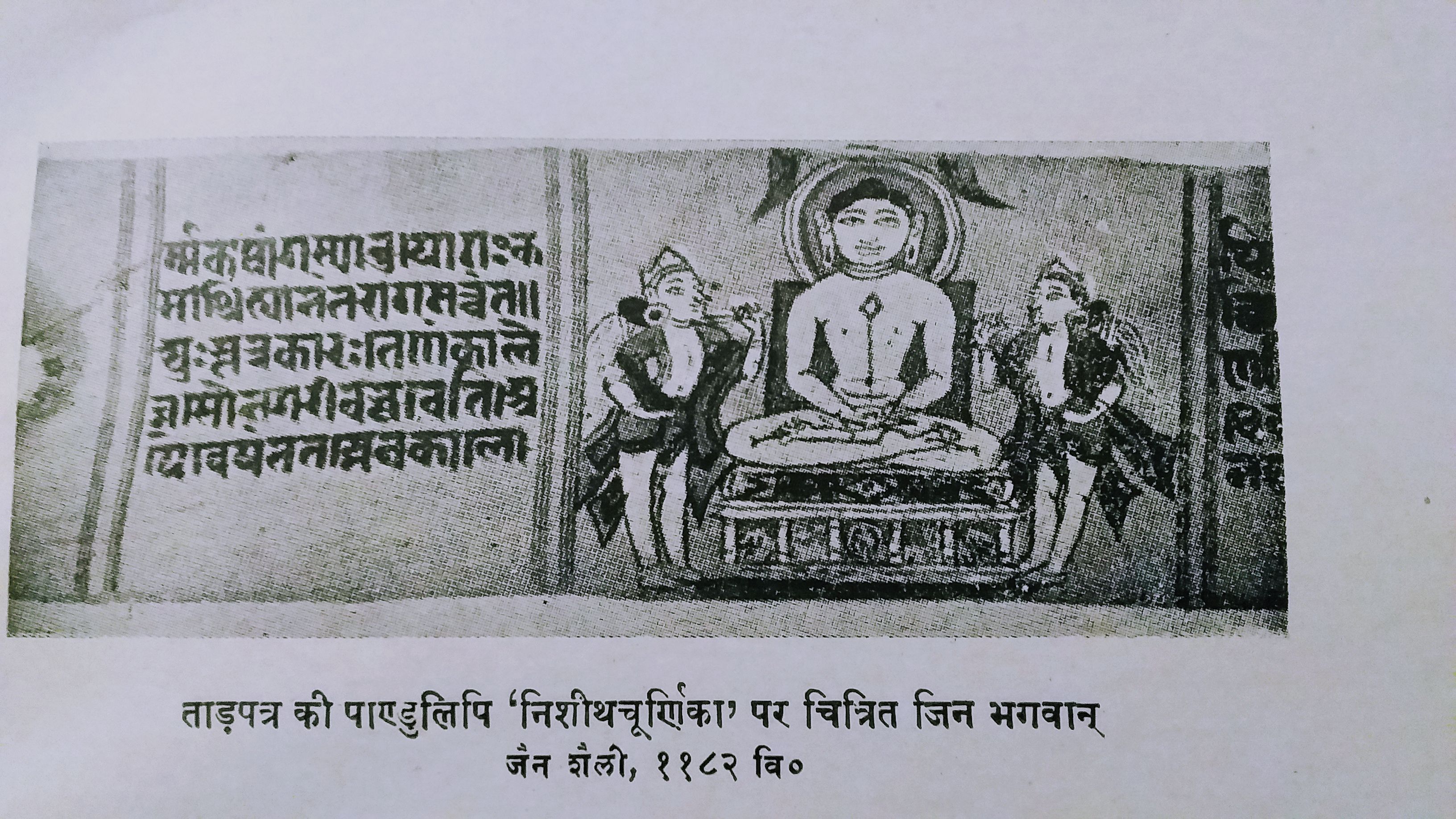

ताड़ पत्र की पाण्डुलिपि : निशिथचूर्णिका पर चित्रित जिन भगवान्, जैन शैली , 1182 वि॰ साभार: भारतीय चित्रकला, लेखक: वाचस्पति गैरोला

ताड़ पत्रों पर जैन चित्रों में स्वर्ण रंगों के साथ पीले और लाल रंगों का इस्तेमाल हुआ है।

सार्थक कलाकार मूकअवस्था में हैं, बाकी कलाकार दिखावटीपन के आगे घुटने टेके नज़र आ रहे हैं। आधुनिकतावाद से पश्चिमी कलाकार त्रस्त हैं और प्रकृति चित्रण और सरल मनुष्य जीवन की ओर उनका झुकाव हो रहा है, तो वहीं भारतीय कलाकार के काम में वैचारिक दृढ़ता नहीं नजर आ रही है। अपभ्रंश कला शैली के समान ही भारतीय चित्रकला ह्रासोन्मुख हो रहा है। क्या सिरजे क्या रचें दांव पर लगा है उनके चित्रण शैली में। प्रगतिशीलता के नाम पर प्रगतिशील कवियों, कहानीकारों का नाम लेकर अपने को बौद्धिक सिद्ध करने की आदत बन गई। इससे बेहतर लोक कलाकार हैं। निरंतर एक ही धुन में लकीर का फकीर बने चित्रण कर रहे हैं। कम से कम उनमें दुराग्रह तो नहीं है। नव कलाकार, नई पीढ़ी दुविधा में हैं।

(लेखिका डॉ. मंजु प्रसाद एक चित्रकार हैं। आप इन दिनों लखनऊ में रहकर पेंटिंग के अलावा ‘हिन्दी में कला लेखन’ क्षेत्र में सक्रिय हैं।)

इन्हें भी पढ़ें :

कला विशेष : महिला कलाकार की स्वतंत्र चेतना और विषय निर्भीकता

नीता कुमार के चित्रों में लोक कला : चटख रंग और रेखाएं

कला विशेष: हितकारी मानवतावाद से प्रेरित चित्रकार अर्पणा कौर के चित्र

नीर भरी दुख की बदली : चित्रकार कुमुद शर्मा