मानव पर्यावरण पर 1972 में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में, प्रतिनिधियों ने एक वार्षिक विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया था। 1974 में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया से 5 जून को 'केवल एक पृथ्वी' नारे के साथ इस दिन को मनाने का आग्रह किया; इस वर्ष का थीम है, 'पारिस्थितिकी तंत्र का पुन:स्थापन', जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि कैसे पूँजीवादी व्यवस्था ने जीवन को बनाए रखने की पृथ्वी की क्षमता को नष्ट कर दिया है। ग्लोबल फ़ुटप्रिंट नेटवर्क की रिपोर्ट है कि हम एक पृथ्वी पर नहीं, बल्कि 1.6 पृथ्वी पर रहते हैं। हम एक से अधिक पृथ्वी पर रहते हैं, क्योंकि हम जैव विविधता का अतिक्रमण और विनाश कर रहे हैं, भूमि का क्षरण कर रहे हैं और हवा और पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, हम इस ग्रह को नष्ट कर रहे हैं।

इस न्यूज़लेटर में ट्राईकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान की ओर से जारी किया गया एक रेड अलर्ट शामिल है; ये रेड अलर्ट हमारे सामने उपस्थित पर्यावरणीय तबाही की चेतावनी है। कई प्रमुख वैज्ञानिकों ने इसे लिखने में योगदान दिया है। इसे आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ़ डाउनलोड कर सकते हैं; हम आशा करते हैं कि आप इसे अपने दोस्तों के बीच साझा करेंगे।

रेड अलर्ट सं. 11: केवल एक पृथ्वी

संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की एक नयी रिपोर्ट, मेकिंग पीस विद नेचर (2021) ने, 'पृथ्वी की तिहरी पर्यावरणीय आपात स्थितियों: जलवायु, जैव विविधता हानि, और प्रदूषण की गंभीरता' को उजागर किया है। यूएनईपी का कहना है कि ये तीन 'स्व-प्रवृत्त ग्रह-व्यापी संकट वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को अवांछनीय नुक़सान' पहुँचाएँगे। विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर जारी किया जा रहा यह रेड अलर्ट, साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के साथ मिलकर तैयार किया गया है।

विनाश का स्तर क्या है?

पारिस्थितिकी तंत्र बहुत तेज़ी से नष्ट हो रहा है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच (आईपीबीईएस) के द्वारा 2019 में जारी एक रिपोर्ट में विनाश के स्तर के भयावह उदाहरण पेश किए गए थे:

- पौधों और जानवरों की अनुमानित अस्सी लाख प्रजातियों में से दस लाख विलुप्त होने की कगार पर हैं।

- मानव क्रियाओं के कारण सन 1500 के बाद से कम-से-कम 680 कशेरुक (वर्टेब्रट) प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, और केवल पिछले 50 वर्षों में पूरी दुनिया की कशेरुक प्रजातियों की आबादी में 68% की गिरावट आई है।

- जंगली कीड़ों की विपुलता में 50% की गिरावट आई है।

- भोजन और कृषि के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सभी पालतू स्तनपायी नस्लों में से 9% से अधिक 2016 तक विलुप्त हो गई थीं, इसके अलावा हज़ार और नस्लें वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर हैं।

प्रदूषण और कूड़ा बढ़ाकर, वनों की कटाई तेज़ करके, भूमि-उपयोग परिवर्तित और उसका शोषण करके व कार्बन-चालित ऊर्जा प्रणालियों को तेज़ कर पूँजीवाद पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की जनवरी 2020 में जारी हुई रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड, से पता चलता है कि कुल ज्ञात आर्द्रभूमि क्षेत्रों (वेटलैंड्ज़) में से केवल 15% ही बचे हैं, और नष्ट हो चुके आर्द्रभूमि क्षेत्रों में से अधिकांश ऐसी हालत में पहुँच गए हैं जिनमें सुधार की अब कोई संभावना नहीं है। 2020 में, यूएनईपी ने बताया कि मूँगा चट्टानों (कोरल रीफ़) का 2014 से 2017 के बीच अब तक के दर्ज सभी रिकॉर्ड से कहीं ज़्यादा विरंजन हुआ है। तापमान बढ़ने के साथ मूंगा चट्टानों को भारी नुक़सान होगा; यदि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ती है, तो केवल 10-30% चट्टानें ही शेष बचेंगी, और यदि ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ी, तो 1% से भी कम चट्टानें बचेंगी।

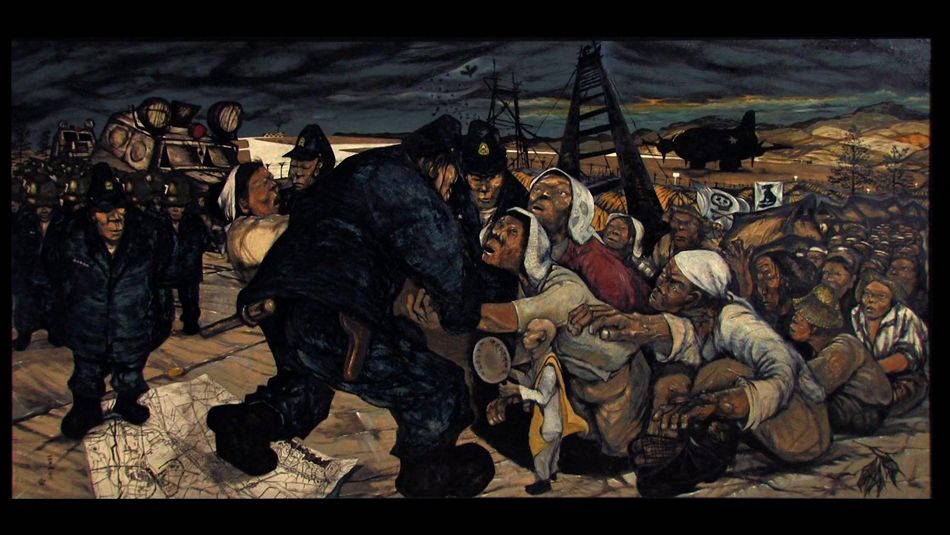

रेने मेडेरोस पाज़ोस (क्यूबा), क्यूबा 1952, 1973

जैसी स्थिति है, उसमें आर्कटिक महासागर लगभग 2035 तक बर्फ़-मुक्त हो जाएगा, इससे आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र और महासागरीय धाराओं के संचलन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा और संभवतः वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु और मौसम बदल जाएँ। आर्कटिक बर्फ़ के परिवर्तनों के साथ-साथ इस क्षेत्र में सैन्य वर्चस्व स्थापित करने और इस जगह की मूल्यवान ऊर्जा और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण के लिए प्रमुख शक्तियों के बीच दौड़ शुरू हो गई है; यह प्रतिस्पर्धा पारिस्थितिकी विनाश के स्तर को और बढ़ाएगी। जनवरी 2021 में, 'रीगेनिंग आर्कटिक डोमिनेंस' नामक एक पेपर में, अमेरिकी सेना ने आर्कटिक को 'एक साथ प्रतिस्पर्धा का एक क्षेत्र, युद्ध में हमले की एक जगह, हमारे देश के कई प्राकृतिक संसाधनों को धारण करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, और वैश्विक शक्ति प्रक्षेपण के लिए एक मंच' माना है।

एक तरफ़ समुद्र गर्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ़ हर साल उनमें 40 करोड़ टन भारी धातुओं, सॉल्वैंट्स, और बाक़ी औद्योगिक कचरे के साथ ज़हरीला कीचड़ फेंका जाता है। अभी इस मूल्यांकन में रेडियोऐक्टिव कचरा शामिल नहीं है। यह सबसे ख़तरनाक तरह का कचरा है, लेकिन समुद्र में फेंके गए कुल कचरे का एक छोटा-सा हिस्सा है। इसके अलावा समुद्र में लाखों टन प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है। 2016 के एक अध्ययन के अनुसार, साल 2050 तक, यह संभावना है कि समुद्र में मछलियों की तुलना में वज़न के हिसाब से प्लास्टिक ज़्यादा मिले। समुद्र में, प्लास्टिक घूर्णन चक्रों में जमा हो जाता है; ऐसा ही एक चक्र है, ग्रेट पैसिफ़िक गारबेज पैच जहाँ 79,000 टन महासागरीय प्लास्टिक 16 लाख वर्ग किलोमीटर (लगभग ईरान के आकार) के एक क्षेत्र में तैर रहा है। सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें इस प्लास्टिक मलबे को 'माइक्रोप्लास्टिक्स' में बदल देती हैं, जिन्हें साफ़ नहीं किया जा सकता, और जो खाद्य शृंखलाओं को प्रभावित कर रही हैं और पर्यावासों को बर्बाद कर रही हैं। नदियों और अन्य साफ़ पानी के स्रोतों में औद्योगिक कचरा डाले जाने के कारण, रोगजनक-प्रदूषित पानी से होने वाली रोकथाम योग्य बीमारियों से सालाना कम-से-कम 14 लाख मौतें होती हैं।

एडगर 'सनेर' फ़्लोरेस (मेक्सिको), विलुप्त हो चुकी झील के बच्चे, 2017

पानी में फेंका जाने वाला कूड़ा मनुष्य द्वारा उत्पादित कचरे का केवल एक छोटा अंश है, हर साल कुल मिलाकर हम 201 करोड़ टन कचरा उत्पादित करते हैं। इस कचरे में से केवल 13.5% कचरे का ही पुनर्नवीनीकरण (रीसायकल) किया जाता है, जबकि केवल 5.5% कचरे से खाद बनाई जाती है; और शेष 81% कूड़ा मैदानों में जमा होता रहता है, या जला दिया जाता है (जिससे ग्रीनहाउस और अन्य ज़हरीली गैसें निकलती हैं) या समुद्र में बहा दी जाती हैं। अगर हम इसी तरह कचरे का उत्पादन करते रहें तो ऐसा अनुमान है कि 2050 तक कुल कचरे का आँकड़ा 70% बढ़कर 340 करोड़ टन तक पहुँच जाएगा।

किसी भी अध्ययन से प्रदूषण, या कचरे के उत्पादन, या तापमान वृद्धि में गिरावट का कोई संकेत नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, यूएनईपी की उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट (दिसंबर 2020) से पता चलता है कि यदि हम उत्सर्जन की वर्तमान दर पर चलते रहे तो पृथ्वी 2100 तक पूर्व-औद्योगिक स्तरों से कम-से-कम 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाएगी। यह पेरिस समझौते में तय की गई सीमा 1.5°-2.0°C से काफ़ी ऊपर है। ग्रह का गर्म होना और पर्यावरण का क्षरण दोनों एक-दूसरे को बढ़ावा देते हैं: 2010 और 2019 के बीच, भूमि क्षरण और परिवर्तन -जिसमें वनों की कटाई और खेती की ज़मीन की मिट्टी में पाई जाने वाली कार्बन का कम होना शामिल है- से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक चौथाई इज़ाफ़ा हुआ और दूसरी तरफ़ जलवायु परिवर्तन के साथ मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है और मृदा पोषण चक्र प्रभावित हो रहा है।

फ़रीदा बतूल (पाकिस्तान), नयी रीसां शहर लाहौर दियाँ, 2006

सामान्य और पृथक ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं?

संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन 1992 की घोषणा का सातवाँ सिद्धांत -जिसपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सहमती जताई थी- 'सामान्य लेकिन पृथक ज़िम्मेदारियों' को स्थापित करता है कि सभी देशों को उत्सर्जन कम करने के लिए कुछ 'सामान्य' ज़िम्मेदारियाँ निभानी होंगी, लेकिन संचयी वैश्विक उत्सर्जन से आए जलवायु परिवर्तन में उनके कहीं अधिक योगदान के ऐतिहासिक तथ्य के कारण विकसित देश अधिक 'पृथक' ज़िम्मेदारी वहन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड सूचना विश्लेषण केंद्र के ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के आँकड़ों पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका -अकेले ही- 1750 के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। सभी औद्योगिक और औपनिवेशिक शक्तियाँ, मुख्य रूप से यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका, ही प्रमुख ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जक थीं। 18वीं शताब्दी से, इन देशों ने न केवल वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन किया है, बल्कि उनका आज भी अपनी आबादी के अनुपात में वैश्विक कार्बन बजट के उचित हिस्से से कहीं ज़्यादा उत्सर्जन जारी है। जलवायु संकट के लिए सबसे कम ज़िम्मेदार देश -जैसे कि छोटे द्वीप देश- इसके विनाशकारी परिणामों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

कोयले और हाइड्रोकार्बन पर आधारित सस्ती ऊर्जा और औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की लूट ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों को उपनिवेशित दुनिया की क़ीमत पर अपनी आबादी के जीवन स्तर को बढ़ाने में सक्षम बनाया। औसत यूरोपीय (कुल 74.7 करोड़ लोग) और औसत भारतीय (कुल 138 करोड़ लोग) के जीवन स्तर के बीच की असमानता आज भी उतनी ही गहरी है जितनी कि एक सदी पहले थी। चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों की कार्बन -विशेष रूप से कोयले- पर निर्भरता वास्तव में बहुत अधिक है; लेकिन चीन और भारत द्वारा कार्बन का यह हालिया उपयोग भी संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में काफ़ी कम है। 2019 के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के आँकड़े के अनुसार ऑस्ट्रेलिया (16.3 टन) और अमेरिका (16 टन) दोनों ही, चीन (7.1 टन) और भारत (1.9 टन) के दुगने से भी अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है।

दुनिया के हर देश को कार्बन आधारित ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को कम करने और पर्यावरणीय तबाही को रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा, लेकिन विकसित देशों को दो प्रमुख क़दमों की ज़िम्मेदारी लेनी होगी जिसे तत्काल उठाए जाने की आवश्यकता है:

- हानिकारक उत्सर्जन को कम करना: विकसित देशों को तत्काल प्रभाव से उत्सर्जन में भारी कटौती कर 2030 तक 1990 के स्तर के कम-से-कम 70-80% तक पहुँचना चाहिए और इन कटौतियों को 2050 तक और भी बढ़ाने के मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता जतानी चाहिए।

- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और उनके अनुरूप ढलने में विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाना: विकसित देशों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अनुकूल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए और इसके साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और उनके अनुरूप ढलने में विकासशील देशों की वित्तीय सहायता करनी चाहिए। 1992 में जलवायु परिवर्तन पर हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की फ़्रेमवर्क कन्वेंशन ने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच औद्योगिक पूँजीवाद के भौगोलिक विभाजन के महत्व और वैश्विक कार्बन बजट से संबंधित असमान योगदान पर इसके प्रभाव के महत्व को उजागर किया था।

यही कारण है कि जलवायु सम्मेलनों में शामिल हुए सभी देशों ने 2016 के कैनकन सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड बनाने के किए सहमति जताई थी। वर्तमान लक्ष्य है 2020 तक सालाना 100 अरब डॉलर का फ़ंड जुटाना। नये बाइडेन प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2024 तक अपने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय योगदान को दोगुना और अनुकूलन के लिए अपने योगदान को तिगुना करने का वादा किया है, पर, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए जिसकी संभावना कम है, और वैसे भी यह वादा अपर्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी हर साल अपने विश्व ऊर्जा आउटलुक में यह सुझाव रखती है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त का वास्तविक आँकड़ा (अरबों नहीं) खरबों में होना चाहिए। पश्चिमी शक्तियों में से किसी ने भी फ़ंड के लिए उस स्तर की प्रतिबद्धता नहीं जताई है।

हिरोशी नाकामुरा (जापान), सुनागावा #5, 1955

क्या किया जा सकता है?

- शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ना: G20 (जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 78% का योगदान करता है) के नेतृत्व में दुनिया के सभी देशों को मिलकर शून्य नेट कार्बन उत्सर्जन की तरफ़ ख़ुद को बढ़ाने के लिए यथार्थवादी योजनाएँ बनानी चाहिए। व्यावहारिक रूप से, इसका अर्थ है 2050 तक दुनिया कार्बन उत्सर्जन करना बिलकुल बंद कर दे।

- अमेरिकी सेना अपने क़दमों निशान कम करे: वर्तमान में, अमेरिकी सेना ग्रीनहाउस गैसों की सबसे बड़ी संस्थागत उत्सर्जक है। अमेरिकी सेना के क़दमों के निशान कम होने से राजनीतिक और पर्यावरणीय समस्याओं में काफ़ी कमी आएगी।

- विकासशील देशों को जलवायु मुआवज़ा मिले: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकसित देश अपने जलवायु उत्सर्जन से हुए नुक़सान और क्षति के लिए विकासशील देशों को जलवायु मुआवज़ा दें। इसमें यह माँग भी शामिल है कि ज़हरीले, ख़तरनाक और परमाणु कचरे से पानी, मिट्टी और हवा को प्रदूषित करने वाले देश इनकी सफ़ाई की लागत वहन करें; और यह माँग भी उठाई जाए कि ज़हरीले कचरे का उत्पादन और उपयोग बंद हो।

- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और उनके अनुरूप ढलने के लिए विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता मिले: उपरोक्त के अतिरिक्त विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के वास्तविक और विनाशकारी प्रभावों को कम करने व उनके अनुसार अनुकूलन करने में विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर साल 100 अरब डॉलर देने चाहिए। विकासशील देश (विशेषकर ग़रीब देश और छोटे द्वीप देश) इन प्रभावों को अभी से सह रहे हैं। शमन और अनुकूलन के लिए नयी प्रौद्योगिकी भी विकासशील देशों में पहुँचाई जानी चाहिए।

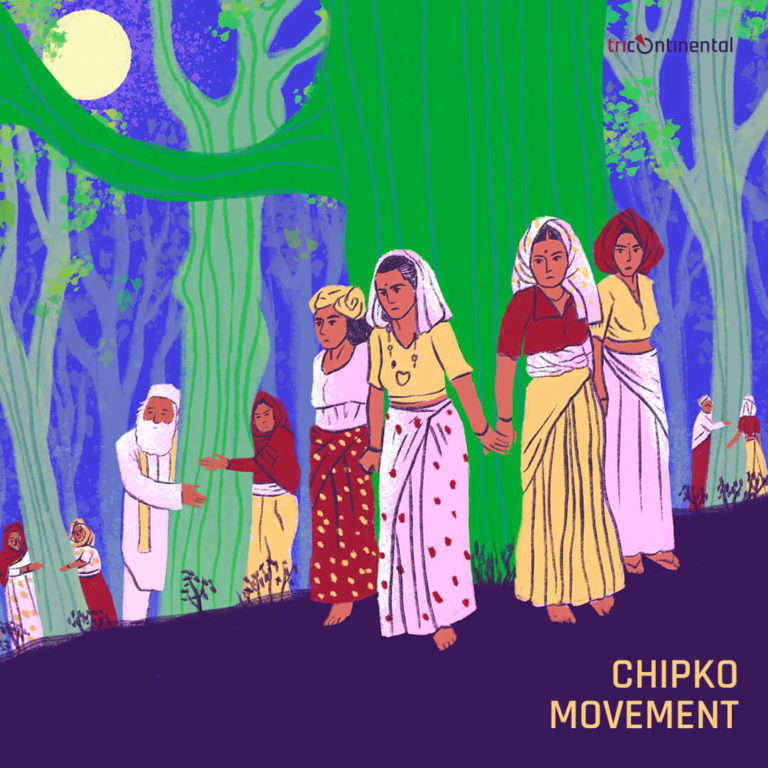

टीबीटी: चिपको

21 मई को, चिपको आंदोलन के संस्थापकों में से एक, सुंदरलाल बहुगुणा (1927-2021) हमें छोड़कर चले गए। 1973 में, सरकार ने चमोली जिले में ऐश के जंगलों को एक निजी कम्पनी को दे दिया। गौरा देवी, सुदेशा देवी, सी.पी. भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और अन्य लोगों ने फ़ैसला किया कि वे लकड़हारों को रोकेंगे और -जैसा कि गौरा देवी ने कहा- अपने मायके की रक्षा करेंगे। रेनी गाँव की महिलाएँ जाकर पेड़ों से चिपक गईं और इस प्रकार उन्होंने लकड़हारों को पेड़ काटने से रोका। यहीं से इस आंदोलन को अपना नाम मिला -चिपको। ये चमोली के लोगों के अपार संघर्ष का ही नतीजा था कि भारत सरकार वन संरक्षण अधिनियम (1980) पारित करने और पर्यावरण विभाग (1980) बनाने के लिए मजबूर हो गई।

अपने अंतिम वर्षों के दौरान बहुगुणा ने, भारत की वर्तमान सरकार को सक्रिय रूप से वनों की कटाई और भूमि क्षरण की अनुमति देते हुए देखा। ग्लोबल फ़ॉरेस्ट वॉच के अनुसार, 2019-2020 के बीच, भारत ने अपने 14% पेड़ खो दिए हैं, इसके अलावा यहाँ के 36% जंगल कभी भी आग की चपेट में आ सकते हैं। जंगल एक बार फिर से हमें चिपको आंदोलन के लिए बुला रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ़ चमोली या सिर्फ़ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सभी जगह हमें पेड़ों से चिपकने का आंदोलन करने की ज़रूरत है।