बीती 29 जुलाई को केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में मंजूर की गई नई शिक्षा नीति को लेकर समीक्षा का दौर जारी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे देश की शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव आएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह भारतीयों को सशक्त और अधिक से अधिक अवसर देने में सहायक सिद्ध होगी। इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात और कही। इसे कई इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजीटल मीडिया ने फ्लैश भी किया। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति को लेकर कहीं भेदभाव से जुड़ी किसी तरह की चर्चा सुनने में नहीं आ रही है।

प्रधानमंत्री ने यह बात तब कही है जब शिक्षा से जुड़े कई जानकार नई शिक्षा नीति के कुछ बिंदुओं का विरोध यह जताते हुए कर रहे हैं कि इससे देश की शिक्षा प्रणाली में भेदभाव और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान एक रणनीति के तहत है जिसमें वे इस विरोध को सिरे से अनदेखा कर रहे हैं।

वहीं, शिक्षा के कई जानकारों का यह भी मानना है कि पहली नजर में भले ही शिक्षा नीति की भाषा लोक-लुभावन लग रही हो, पर इसकी पूरी की पूरी अवधारणा, प्रबंधन तथा वित्तीय पहलूओं की पड़ताल करें तो इसे लेकर किए जा रहे कई दावे हकीकत से दूर और खोखले दिखाई देते हैं।

शिक्षा जानकारों का मत है कि 34 साल बाद आई इस शिक्षा नीति में भले ही दावे सबकी शिक्षा के लिए किए गए हैं लेकिन यदि यह लागू की गई तो आशंका है कि जिन परिवारों के पास जितने साधन-संसाधन हैं उनके बच्चों को शिक्षा का उतना लाभ मिलेगा। इसलिए, देश में अमीरी-गरीबी के बीच की खाई जितनी परतों में चौड़ी होती जा रही है उतने ही स्तरों पर शिक्षा का लाभ और उससे हासिल अवसर बंट जाएंगे। शिक्षा में निजीकरण पहले से ही चालू था। ऐसे में आशंका यह जाहिर की जा रही है कि नई शिक्षा नीति से आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर बाजार की वैश्विक पूंजी का निवेश होगा।

बता दें कि देश में पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में बनी थी। इसके बाद वर्ष 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई और इसके कुछेक भाग वर्ष 1992 में संशोधित किए गए थे।

सवाल है कि वे कौन-से बिंदु हैं और उनके समर्थन में क्या तथ्य, तर्क तथा विश्लेषण हैं जो एक नई दृष्टि से 2020 की शिक्षा प्रणाली में लोक-लुभावन शब्दों के सही मायने और उन्हें शामिल करने के पीछे की वजह के बारे में बता रहे हैं।

नई शिक्षा नीति के इन बिंदुओं को समझने के पूर्व यदि पुरानी नीति की पृष्ठभूमि में जाएं तो नब्बे के दशक में भी हमारे नीति-निर्धारकों ने 'सबके लिए शिक्षा' का नारा उछाला था। लेकिन, इन तीस वर्षों के अनुभव बताते हैं कि काम नारे के ठीक विपरीत दिशा में हुआ। इस दौरान शिक्षा में निजीकरण को प्रोत्साहित किया जाता रहा और इसी का परिणाम है कि आज शिक्षा तथा शिक्षण की गुणवत्ता से गरीब जनता पीछे छूट चुकी है। दरअसल, नीतियों को लागू करने से जुड़ी सरकार की जो भी प्राथमिकताएं हों लेकिन जनता की चेतना में स्वीकार्यता की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि सरकार शिक्षा-संस्कृति को बदलने के लिए लोक-लुभावन भाषा गढ़ती है और कई बार ऐसी नीतियों में शामिल एक-एक शब्द के अर्थ पारंपरिक अर्थों से उलट संकेत करते हैं।

उदाहरण के लिए, यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में निवेश और महंगाई को नए ढंग से देखती है। यह जोर देती है कि कई विकसित देशों में शिक्षा के क्षेत्र में परोपकार का चलन है और भारत में भी यह होना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि यहां 'परोपकार' शब्द को एक विशेष संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि प्रथम दृष्टि में यह शब्द हमें आकर्षित करता है। इसलिए, सामान्यत: इस शब्द के नए अर्थ और सरकार की मंशा की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। एक बार सोचें कि नीति में यदि 'परोपकार' की जगह सीधा 'कॉर्पोरेट' शब्द इस्तेमाल किया जाता तो क्या यह पूरी भाषा उतनी लोक-लुभावन रह पाती। क्योंकि, शिक्षा में कॉर्पोरेट जैसे शब्दों को फिलहाल भारतीय जनमानस में स्वीकारोक्ति नहीं मिली है इसलिए कहा जा सकता है कि इस शब्द से बचते हुए भी सरकार ने नई शिक्षा नीति में कॉर्पोरेट को शामिल करने के संबंध में अपना विजन पेश किया है।

लेकिन, इस विजन का पूरी तरह से स्पष्ट न होना शंका को जन्म देता है। जैसे कि इसमें यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि यदि कॉर्पोरेट परोपकार करेगा तो उसके बदले किसी योजना के अंतर्गत किसी-न-किसी रूप में मुनाफा नहीं उठा सकेगा। इसी तरह, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या परोपकारी संस्थान का अर्थ यह है कि वे शिक्षा क्षेत्र में सरकार से अनुदान नहीं लेगी।

दूसरी तरफ, यदि उन्हें निजी स्कूल या कॉलेज के लिए सरकार से अनुदान मिलेगा तो वह परोपकारी की श्रेणी में रहेंगी। मतलब यदि कोई संस्थान परोपकार के नाम पर शिक्षा के प्राइवेट सेक्टर में निवेश करता है और सरकार उसे अनुदान भी देती है, जिसका वह अपने लिए लाभ भी उठाता है तो यह परोपकार को बढ़ावा देना है या परोक्ष रूप से कॉर्पोरेट के हितों को साधना है।

कहने का अर्थ है कि जब समाज का एक बड़ा तबका महंगी शिक्षा से त्रस्त है और इसके लिए निजीकरण को जिम्मेदार मान रहा है तब क्या शिक्षा की नई नीति में ऐसी ठोस व्यवस्था दी गई है जो यह सुनिश्चित करे कि शिक्षा से कोई निजी संस्था मुनाफा नहीं कमा सके। व्यवस्था देने की बात तो दूर निजीकरण और मुनाफाखोरी के इस दौर से छुटकारा दिलाने का आश्वासन तक नई शिक्षा नीति में नहीं दिया गया है। उलटा शब्दों को तोड़-मरोड़कर शिक्षा में बाजार की पूंजी और व्यवसाय को नीतिगत रुप से मजबूत कर रही है। यदि देश की शिक्षा नीति ही निजीकरण को वैधानिक दिशा की तरफ ले जा रही है तो फिर समाज के तबकों के बीच विशेषकर धन की असमानता के कारण मौजूद गैर-बराबरी कैसे मिटेगी।

इसी तरह, ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा की अन्य योजनाओं से जुड़ी बातों में 'समावेशन' शब्द का प्रचलन बढ़ रहा है। अनिल सदगोपाल जैसे शिक्षाविद मानते हैं कि भारत का संविधान 'समावेशन' जैसे शब्द पर जोर नहीं देता है। उनके मुताबिक भारत का संविधान तो 'समावेशन' की बजाय 'समता' पर जोर देता है। सुनने में सुखद लगने वाला यह शब्द असल में 11वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार आया था। कहा जाता है कि आर्थिक योजनाओं में कॉर्पोरेट पूंजी का एजेंडा इसी सकारात्मक लगने वाले शब्द पर टिका है। शिक्षा में भी इसका अर्थ है कि यह समावेशन वित्तीय पूंजी की शर्तों पर होगा।

अब वस्तुस्थिति यह है कि हमारे नीति-निर्धारक यह बात सीधे-सीधे कह नहीं सकते। इसलिए, अपनी असल मंशा को छिपाने के लिए लोक-लुभावन शब्दों की आड़ लेना जरूरी हो जाता है। जैसे कि ऑनलाइन शिक्षण के तहत यदि देश में अधिकतम 20 प्रतिशत बच्चे ही स्मार्ट फोन जैसा उपकरण, इंटरनेट और डाटा की सुविधा खरीदने में समर्थ हैं तो बाकी 80 प्रतिशत बच्चों के लिए उनके पास है एक शब्द है समावेशन। वे कहेंगे कि अन्य बच्चों का समावेशन करना जरूरी है लेकिन तब यह शर्त भी होगी कि इसमें शामिल होने वाले बच्चों को कुछ वित्तीय और तकनीकी मापदंडों की शर्तों को पालन करना अनिवार्य होगा। जो इसके दायरे में आएंगे उनका ही समावेशन होगा।

यहां यह समझने की जरूरत भी है कि शिक्षण महज तकनीक नहीं है। यह समाजीकरण और सरोकार से जुड़ा प्रश्न भी है। असल में यह समाजीकरण की नई प्रक्रिया है। हालांकि, शिक्षा में तकनीक कोई नई बात नहीं है। वहीं, शिक्षा और तकनीक परस्पर एक-दूसरे के पूरक भी हैं और इस लिहाज से शिक्षा में तकनीक को हमेशा प्रोत्साहित किया जाता रहा है। लेकिन, यहां कुछ शिक्षाविदों द्वारा आपत्ति की वजह दूसरी है। यदि नीतिगत स्तर पर बात करें तो उन्हें ऑनलाइन शिक्षण को प्राइवेटाइजेशन से कनेक्ट करके इसे मजबूरी की बजाय विकल्प के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति है, जिसका अधिकार निजी खिलाडियों के हाथों में रहेगा।

इसलिए, सवाल शिक्षा में सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है, बल्कि सवाल पहली बार हमारे देश के शिक्षा क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से तकनीक को बढ़ावा देने के नाम पर खरबों डॉलर के वैश्विक बाजार के रूप में पहचाने जाने को लेकर है।

नई शिक्षा नीति में एक अन्य शब्द खासा लोकप्रिय हुआ है। यह शब्द है 'स्व-स्वायत्त'। मीडिया के एक तबके ने विभिन्न बहसों में इस शब्द को भी लोक-लुभावन करार दिया है। लेकिन, व्यवहारिकता की कसौटी पर परखें तो कई जानकारों ने शिक्षा में स्व-स्वायत्तता का एक अर्थ यह बताया है कि हर कॉलेज अपने स्तर पर वित्तीय संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी भी खुद निभाए।

इसका दूसरा अर्थ है कि सरकार शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के मामले अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। कहा यह भी जा रहा है कि 'स्व-स्वायत्ता' से पूरी शिक्षण प्रणाली में 'पारदर्शिता' आएगी और इसे शिक्षा 'सुधार' की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। किंतु, यदि वित्तीय स्थिति के मामले में कॉलेज 'स्व-स्वायत्ता' हो जाते हैं तो जाहिर है कि वे संचालन खर्च के लिए पूरी तरह से विद्यार्थियों की फीस पर निर्भर हो जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो कई संस्थान विद्यार्थियों से ऊंची और मुंहमांगी फीस वसूलेंगे और तब जो व्यवस्था संचालित होगी उसमें लूट की 'पारदर्शिता' होगी और 'सुधार' के नाम पर खुला बाजार तैयार हो जाएगा।

वहीं, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 'स्व-स्वायत्ता' जैसी अवधारणा मुनाफा कमाने वाली व्यवस्था पर यदि भरोसा जता रही है तो इसके अन्य खतरे भी हैं। जैसे कि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि कोई शिक्षा संस्थान अपनेआप को स्व-स्वायत्त कहेगा तो शिक्षा संबंधी विभिन्न मापदंडों पर उसका मूल्यांकन किसकी निगरानी में और कैसे होगा। क्या वह इस स्तर पर यह कहते हुए अपनी जवाबदेही से बच सकता है कि उसके द्वारा स्व-स्वायत्ता का फार्म भरा जा चुका है।

इसी तरह, परीक्षा रिफार्म और शिक्षा पर जीएसटी का अधिक से अधिक बजट खर्च करने से लेकर बच्चों के दाखिले बढ़ाने जैसी बातें हर नीति में की जाती है तो इसमें भी कही गई है। लेकिन, सरकार की साफ नीयत और दृढ़-इच्छा शक्ति के अभाव में इन्हें साकार करने की बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

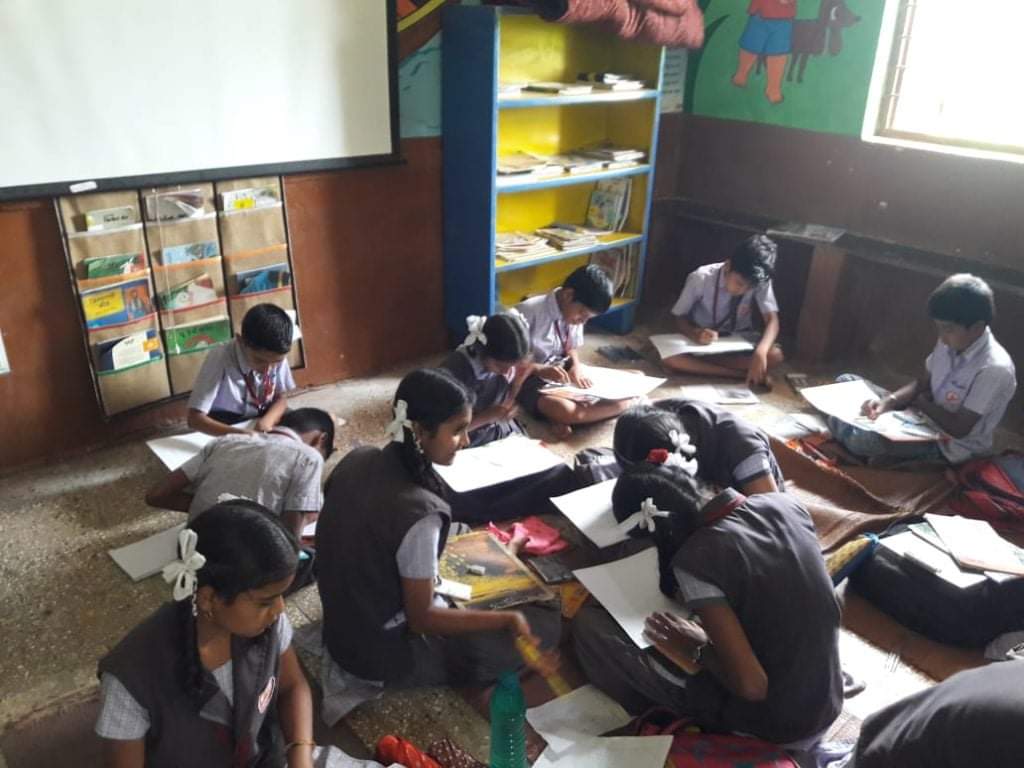

(सभी फोटो: शिरीष खरे)

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।