मार्च 2021 के अंत में, 40 अलग-अलग आदिवासी समूहों में से 120 पारंपरिक तौर पर स्वामित्व रखने वालों ने केर्न्स (ऑस्ट्रेलिया) में जलवायु परिवर्तन पर पाँच दिन तक चली नेशनल फ़र्स्ट पीपुल्स गैदरिंग में हिस्सा लिया। आदिवासियों पर जलवायु संकट के कारण पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बोलते हुए यिरगनीड्जी आदिवासी गेविन सिंगलटन ने कहा कि 'मौसम के बदलते पैटर्न से लेकर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव तक, जलवायु परिवर्तन [के सभी रूप] हमारे लोगों और हमारी संस्कृति के लिए एक स्पष्ट और तात्कालिक ख़तरा है'।

गथरागुडु (ऑस्ट्रेलिया) के मालगाना आदिवासी बियांका मैकनेयर ने कहा कि इस जुटान में शामिल लोग 'इस बारे में बात कर रहे हैं कि देश भर में पक्षियों के आने-जाने की दिशा कैसे बदल गई है, इसका मतलब है कि वे जो गीत हज़ारों हज़ार सालों से गा रहे थे वो बदल गए हैं, और यह उन्हें [उन लोगों को] एक समुदाय और संस्कृति के रूप में कैसे प्रभावित कर रहा है। ... हम बहुत जीवट वाले लोग हैं'। मैकनेयर ने कहा, 'इसलिए यह एक चुनौती है जिसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, यह हमारे पर्यावरण के प्राकृतिक पैटर्न का हिस्सा नहीं है’।

एरोन मीक्स (ऑस्ट्रेलिया), भंगिमा, 2020

यिरगनीड्जी आदिवासी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी समुद्र तट पर रहते हैं जहाँ ग्रेट बैरीअर कोरल रीफ़ है यानी मूँगा की चट्टानें। यह विशालकाय मूँगा की चट्टानें जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने की कगार पर है: 2014 से 2017 के बीच हुई लगातार अपरदन से इन चट्टानों को बहुत नुक़सान पहुँचा, इसी दौरान तापमान में हुए उतार-चढ़ाव के कारण इससे सटी महत्वपूर्ण सहजीवी शैवाल मूँगा की चट्टानों से उतरने लगीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी पर मौजूद 70% मूँगा की चट्टानें ख़तरे में हैं और 20% इस प्रकार नष्ट हो चुकी हैं कि उनके 'वापस अपने मूल स्वरूप में लौटने की कोई उम्मीद नहीं है'। जो मूँगा की चट्टानें ख़तरे में हैं, उनमें से एक चौथाई 'तुरंत नष्ट हो सकती हैं' और एक चौथाई 'दीर्घकालिक ख़तरों के कारण' जोखिम में हैं। नवंबर 2020 में आई, प्रोजेक्शन ऑन फ़्यूचर कोरल ब्लीचिंग नामक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार, कार्बन उत्सर्जन को यदि नियंत्रित नहीं किया गया, तो मूँगा की चट्टानें मर जाएँगे और जिन प्रजातियों को ये चट्टानें पालते हैं वे भी मर जाएँगी। ग्रेट बैरियर रीफ़ मरीन पार्क अथॉरिटी ने रेखांकित किया कि 'जलवायु परिवर्तन ग्रेट बैरियर रीफ़ और दुनिया भर की अन्य कोरल रीफ़्स के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है'। यही कारण है कि यिरगनीड्जी आदिवासियों ने सभी बाधाओं के ख़िलाफ़ रीफ़ की देखभाल के लिए इंडिजेनस लैंड और सी रेंजर्स का निर्माण किया।

सिंगलटन कहते हैं, 'हमारी अधिकांश परंपराएँ, हमारे रीति-रिवाज, हमारी भाषा समुद्र से आए हैं', 'इसलिए रीफ़ को खो देने से हमारी पहचान प्रभावित होगी। हम रीफ़ बनने से पहले से यहाँ [रह रहे] थे, और हम अभी भी ऐसी कहानियाँ सुनते-सुनाते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं -कि कैसे समुद्र फैला था और इलाक़े में बाढ़ आई थी, "बड़ी बाढ़"। सिंगलटन कहते हैं कि 'यिरगनीड्जी रेंजर्स के दिल और आत्माएँ' रीफ़ में हैं। लेकिन वे सभी बाधाओं के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं।

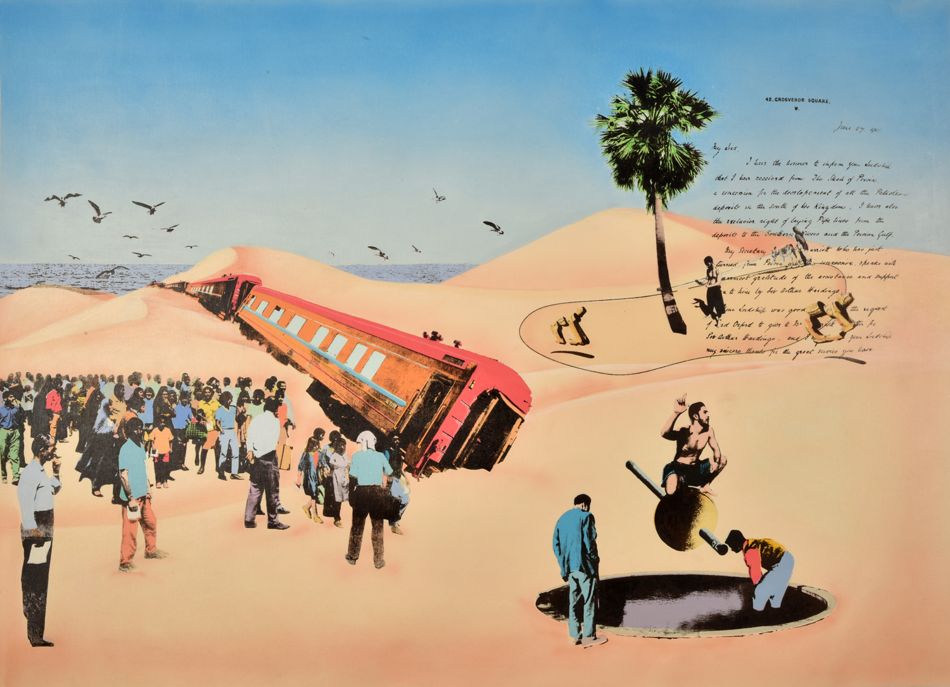

पेजैक (स्पेन), दाग़, 2011

नेशनल फ़र्स्ट पीपुल्स गैदरिंग के ख़त्म होने के कुछ ही समय बाद, जलवायु परिवर्तन पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल (आईपीसीसी) ने अपनी छठी रिपोर्ट जारी की। 60 से अधिक देशों के 234 वैज्ञानिकों की आम सहमति के आधार पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि 'कई स्तरों के साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि हाल के बड़े जलवायु परिवर्तन कई-लाख सालों के इतिहास के संदर्भ में अभूतपूर्व हैं, और जलवायु प्रणाली में धीमी गति से प्रतिक्रिया देने वाले तत्वों के परिणामस्वरूप दुनिया भर में बर्फ़ पिघल रही है, समुद्र की गर्मी की मात्रा बढ़ रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और समुद्र का अम्लीकरण बढ़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए हज़ारों सालों की प्रतिबद्धता की ज़रूरत है। यदि तापमान 2060 तक 3 डिग्री सेल्सियस और 2100 तक 5.7 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, तो मनुष्य प्रजाति का विलुप्त होना निश्चित है। यह रिपोर्ट चीन और जर्मनी की बाढ़, भूमध्यसागरीय क्षेत्र में आग, और दुनिया भर में अत्यधिक तापमान जैसी हाल की भयानक घटनाओं के बाद आई है। नेचर क्लाइमेट चेंज के जुलाई अंक में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 'रिकॉर्ड-तोड़ने वाली अतिशय घटनाएँ [ग्लोबल] वार्मिंग के ख़त्म होने से लगभग असंभव' हो जाएँगी।

महत्वपूर्ण रूप से, छठी आईपीसीसी रिपोर्ट से पता चलता है कि 'ऐतिहासिक रूप से संचित सीओ2 उत्सर्जन ही आज तक की बड़ी [ग्लोबल] वार्मिंग का कारण है', जिसका अर्थ है कि उत्तरी गोलार्ध के देशों ने दक्षिणी गोलार्ध के देशों को विकास के संदर्भ में बुनियादी ज़रूरतों जैसे पूरी आबादी को बिजली दे पाने में सक्षम बनने से पहले ही पृथ्वी को विनाश की दहलीज़ पर ला दिया है। उदाहरण के लिए, अफ्रीकी महाद्वीप के 54 देश वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के केवल 2-3% हिस्से के लिए ज़िम्मेदार हैं; अफ्रीका के 1.2 अरब लोगों में से आधे लोगों तक बिजली नहीं पहुँची है, जबकि दक्षिणी अफ्रीका में सूखा और चक्रवात, हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका में बाढ़, साहेल में मरुस्थलीकरण का बढ़ना जैसी चरम प्रभाव की जलवायु घटनाएँ अब पूरे महाद्वीप में हो रही हैं। विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) को जारी किया गया और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के साथ तैयार किया गया हमारा रेड अलर्ट नं. 11 जलवायु संकट के वैज्ञानिक और राजनीतिक आयामों, 'सामान्य और पृथक ज़िम्मेदारियों', और इस संकट को मोड़ने के लिए ज़रूरी उपायों को चिह्नित करता है।

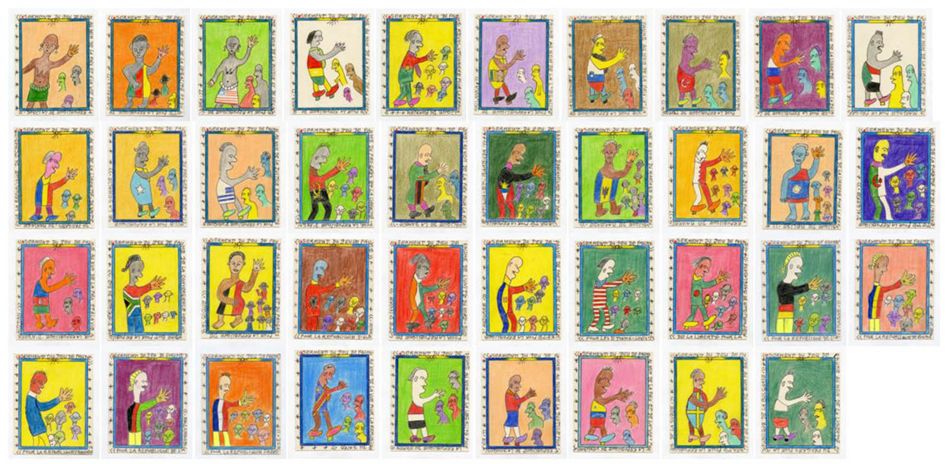

फ़्रेडेरिक ब्रूली बूब्रे, टेनिस कोर्ट की शपथ, 2010

सरकारें अक्टूबर में 15वीं कॉन्फ़्रेन्स ऑफ़ द पार्टीज़ (COP15) के दौरान 1993 में मनज़ूर की गई जैव विविधता सम्मेलन (1993 में अनुसमर्थित) पर प्रगति के बारे चर्चा करने के लिए कनमिंग (चीन) में मिलेंगी और नवंबर में 26वीं यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ़्रेन्स ऑफ़ द पार्टीज़ (COP26) के दौरान ग्लासगो (यूके) में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए मिलेंगी। COP26 पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जहाँ शक्तिशाली उत्तरी गोलार्ध एक बार फिर 'नेट ज़ीरो' कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर ज़ोर देगा और इस तरह अपने स्वयं के उत्सर्जन में भारी कटौती करने की माँगों को अस्वीकार कर देगा, और इसकी बजाए ये माँग करेगा कि दक्षिणी गोलार्ध सामाजिक विकास का रास्ता छोड़ दे।

इस बीच COP15 पर भी कम ही ध्यान दिया जाएगा, जिसका एजेंडा है कीटनाशकों के उपयोग में दो-तिहाई की कटौती करना, भोजन की बर्बादी को आधा करना और प्लास्टिक वेस्ट के उत्पादन को ख़त्म करना। 2019 में, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर एक अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच की रिपोर्ट ने दर्शाया था कि प्रदूषण और संसाधन निष्कर्षण से 10 लाख जानवरों और पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने का ख़तरा पैदा हो गया है।

जैविक विविधता पर हमले और जलवायु परिवर्तन के बीच की कड़ी स्पष्ट है: केवल आर्द्रभूमि के खुलने से वातावरण में कार्बन के ऐतिहासिक भंडार पर्यावरण में फैल गए हैं। उत्सर्जन में बड़ी कटौतियाँ करना और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन आवश्यक है।

अमीन रोशन (ईरान), घूमते-फिरते, 2019

जैसे ही आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट जारी की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से तेल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कहा। जबकि 2030 तक अमेरिकी ग्रीनहाउस उत्सर्जन में 50% की कटौती करने के लिए बाइडेन प्रतिज्ञा कर चुके थे।

नेचर मैगज़ीन में हाल में छपे एक लेख से पता चलता है कि ओज़ोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा, एरोसोल स्प्रे, रेफ्रिजरेंट और स्टायरोफ़ोम पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले क्लोरोफ़्लोरोकार्बन (सीएफसी) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ओज़ोन परत में होने वाले नुक़सान को रोका जा सका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि -उद्योग की लॉबी के बावजूद- इसे सार्वभौमिक रूप से अनुमोदित किया गया था। यह संधि उम्मीद दिलाती है कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से प्रेरित होकर यदि प्रमुख देश पर्याप्त दबाव बनाएँ तो प्रदूषण और कार्बन दुरुपयोग के ख़िलाफ़ और सार्थक सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए कड़े क़दम उठाए जा सकते हैं।

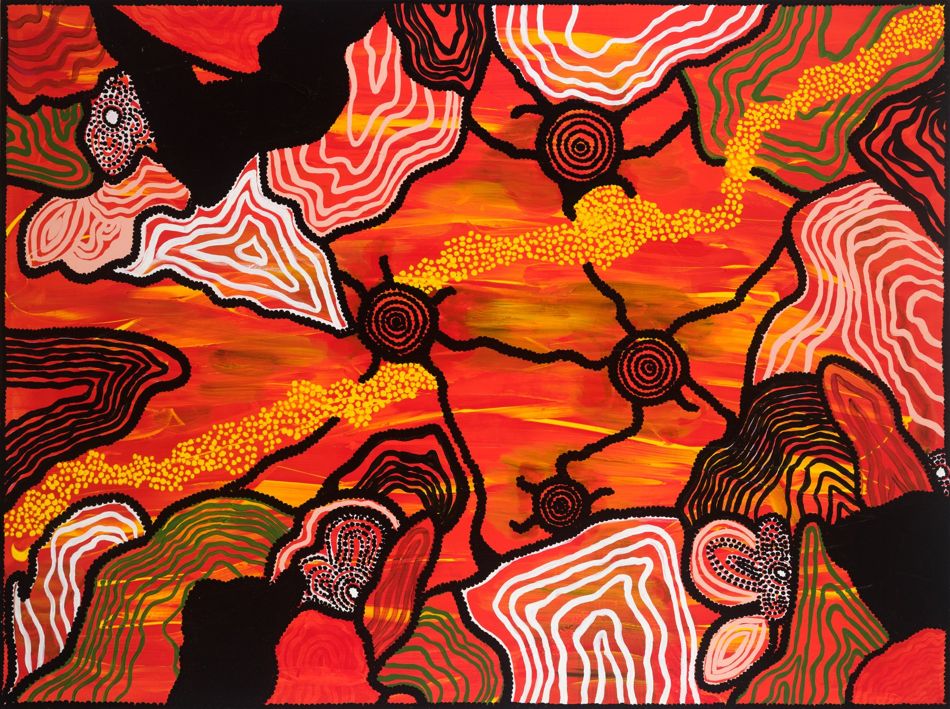

सिमोन थॉमसन (ऑस्ट्रेलिया), जागृति, 2019

ग्रह को बचाने के लिए वैश्विक वार्ता से जुड़े स्थानों में क्योटो (1997), कोपेनहेगन (2009) और पेरिस (2015) जैसे शहर शामिल हैं। इनमें से पहला शहर बोलिविया स्थित कोचाबाम्बा होना चाहिए, जहाँ एवो मोरालेस आयमा की सरकार ने अप्रैल 2010 में जलवायु परिवर्तन और धरती माँ के अधिकारों पर विश्व जन सम्मेलन आयोजित किया था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के 30,000 से ज़्यादा लोग आए थे, जिसमें धरती माँ के अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार किया गया था। इस सम्मेलन में कई विषयों पर बात हुई, और निम्नलिखित माँगें उठाई गईं:

1. उत्तरी गोलार्ध के देश उत्सर्जन में कम-से-कम 50% की कटौती करें;

2. जीवाश्म ईंधन की बजाए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुरूप ढलने में विकासशील देशों की सहायता की जाए;

3. आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की जाए;

4. जलवायु शरणार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोले जाएँ;

5. जलवायु अपराधों पर मुक़दमा चलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत की स्थापना की जाए;

6. लोगों के पानी के अधिकार को मान्यता दी जाए, और जनता को अत्यधिक प्रदूषण के संपर्क में आने से ख़ुद को बचा पाने का अधिकार हो।

पूर्व राष्ट्रपति मोरालेस ने कहा था: 'हमारे सामने दो रास्ते हैं, पाचामामा (धरती माँ) या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का रास्ता। यदि हम पहला [रास्ता] नहीं चुनते हैं, तो मौत के स्वामियों की जीत होगी। अगर हम नहीं लड़ते हैं, तो हम ग्रह को तबाह करने [के अपराध] के भागी होंगे'। गेविन सिंगलटन और बियांका मैकनेयर निश्चित रूप से उनकी बात से सहमत होंगे।

टीबीटी: हिलस नोएल मैरिस

उनकी बात से योर्टा योर्टा कवि और शिक्षक हिलस नोएल मैरिस (1933-1986) भी सहमत होते, जिनकी कविता 'आदिवासी का आध्यात्मिक गीत' (1978) उम्मीद पैदा करती है और उन लोगों को हिम्मत देती है जो ग्रह को बचाने के काम में जुटे हुए हैं:

मैं सबसे पहले पूर्वजों की बच्ची हूँ

इस भूमि का हिस्सा, हठी गोंद के पेड़ की तरह

मैं नदी हूँ, धीमी आवाज़ में

समंदर की ओर जाती हुई हमारे गीत गाती हूँ

मैदानों पर नाचते मिट्टी के भूत

और मृगतृष्णाएँ मेरी आत्मा हैं

मैं बर्फ़ हूँ, हवा हूँ और गिरती बारिश भी हूँ

मैं चट्टानों और लाल रेगिस्तानी धरती का हिस्सा हूँ

मेरी रगों में बहने वाले ख़ून की तरह लाल

मैं चील हूँ, कौआ हूँ और साँप भी हूँ जो सरकता है

पहाड़ से सटे वर्षावन में

मैं जगी था यहाँ जब पृथ्वी नयी नयी थी।