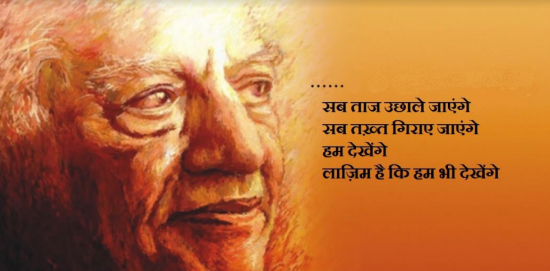

इक़बाल और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की ग़ज़लें-नज़्में सत्ता और उसके समर्थकों को बहुत डराने लगी हैं। वे इसमें भी हिन्दू-मुस्लिम ढूंढने लगे हैं। ‘बच्चे की दुआ’ नाम से लिखी अल्लामा इक़बाल (यहां भी ‘अल्लामा’ को अल्लाह न समझ लीजिएगा, अल्लामा, इल्म से बना है यानी जिसके इल्म की कोई थाह न हो, मतलब बहुत बड़ा विद्वान) की नज़्म, “लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्अ की सूरत हो ख़ुदाया मेरी” से ख़ौफ़ खाने के बाद अब फ़ैज़ की क्रांतिकारी नज़्म “हम देखेंगे...लाज़िम है कि हम भी देखेंगे” से भी बहुत लोगों को डर लगने लगा है। वैसे तानाशाहों, निरकुंश शासकों को ऐसी कविताओं से डरना ही चाहिए, और फ़ैज़ से तो बिल्कुल ही, लेकिन हास्यास्पद है कि एक नास्तिक और मार्क्सवादी शायर की किसी नज़्म को हिन्दू विरोधी कहकर उसके गाने पर रोक लगाई जाए और जांच बैठाई जाए। जी हां, ऐसे ही हुआ है आईआईटी, कानपुर में।

जामिया में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में 17 दिसंबर को कानपुर आईआईटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें छात्रों ने फ़ैज़ की इसी मशूहर नज्म ‘हम देखेंगे’ को गाया था। इसके बाद अब पूरे मामले की जांच के लिए आईआईटी ने एक समिति की गठन किया है जो तीन बिंदुओं पर जांच करेगी। ये तीन बिंदू हैं- 1- धारा 144 तोड़कर जुलूस निकालना, 2- सोशल मीडिया पर छात्रों की पोस्ट और 3- फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म हिंदू विरोधी है या नहीं।

इसे क्या कहा जाए? इस पर सिर्फ़ हंसा जा सकता है या फिर अफ़सोस जताया जा सकता है। फ़ैज़ को कैसे पढ़ना और समझना चाहिए इस बारे में वरिष्ठ लेखक और संस्कृतिकर्मी डॉ. प्रणय कृष्ण ने फ़ैज़ की जन्मशती वर्ष 2010 में समकालीन जनमत में एक लंबा लेख लिखा था। उसी का एक हिस्सा, जो इस नज़्म से जुड़ा है, हम यहां साभार प्रकाशित कर रहे हैं। - संपादक

फ़ैज़ को क्यों और कैसे पढ़ें?

उर्दू काव्यशास्त्र में मज़मून (कंटेंट) और मानी (मीनिंग) में फर्क किया गया है। इसे समझने के लिए हमें ‘गुबारे- अय्याम’ में संकलित ‘तराना-2’ (1982) सुनना/पढ़ना चाहिए जिसे फ़ैज़ ने जनरल ज़िया-उल-हक़ की सैनिक तानाशाही के ज़माने में लिखा। बताया जाता है कि उस समय पाकिस्तान में जनरल ज़िया ने इस्लामीकरण की मुहिम के तहत औरतों के साड़ी पहनने पर रोक लगा रखी थी। कहते हैं कि इस रोक के खिलाफ प्रतिरोध के बतौर काली साड़ी पहनकर इकबाल बानो ने एक लाख की भीड़ में इसे गाया। तराना जनगीत है। फ़ैज़ इसे ‘जन-प्रतिरोध के गीत’’ की विधा के बतौर विकसित करते हैं। गीत की रचना प्रक्रिया व्यक्तिगत है।

तराना सामूहिक गान है, जो एक समूह की पूर्वकल्पना करता है। इसलिए अपनी रचना-प्रक्रिया के शुरुआती लमहे से ही उसमें सामाजिकता आ जाती है, वह सिंफनी की तरह है जो छेड़ दिए जाने पर अपनी दुनिया खुद रच लेता है। बानो जब इस गीत को गा रही हैं, तो कैसेट में बज रहे गीत के बीच-बीच में श्रोताओं की ओर से उठते दो नारे साफ सुने जा सकते हैं- एक नारा है- ‘‘नारा-ए-तकबीर, अल्ला हो अकबर’’ और दूसरा नारा है-‘‘इंकलाब ज़िन्दाबाद’’। दोनों घुलमिल गए हैं- ये घुलावट सिर्फ नारों में ही नही है। शब्दों के बादशाह को मालूम है कि शब्दों, बिम्बों, स्मृतियों का कैसा संयोजन जनता की किन भावनाओं को जगाएगा। दोनों नारे न सिर्फ श्रोताओं के प्रतिरोध की भावना का पता देते हैं, बल्कि इस बात का भी कि यह गीत उस जनता के दिलो-दिमाग पर कैसा असर कर रहा है जिसे वह संबोधित है।

फ़ैज़ ने इस तराने में इस्लाम, सूफीवाद और वेदान्त के सूत्रों, मान्यताओं और बिम्बों का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह तराना न इस्लाम के बारे में है, न सूफीवाद के बारे में और न ही वेदान्त के बारे में। यह तराना जनता की खुद-मुख्तारी, लोकतंत्र और न्याय के लिए एहतिजाज या प्रतिरोध के बारे में है। मज़मून (कंटेंट) और मानी (मीनिंग) का यही फर्क है। गज़ब की बात है कि जिस समय इस्लाम के नाम पर एक तानाशाह जनता के सीने पर चढ़कर ज़ुल्म ढा रहा था, उस समय फ़ैज़ ने इस्लाम के भीतर से ही, अवाम की अपनी पारम्परिक स्मृतियों को जगाकर एहतिजाज, प्रतिरोध पैदा कर दिया। जिस समय में ये तराना लिख गया, उस समय फ़ैज़ अपनी कीर्ति के शिखर पर थे, साथ ही ज़िन्दगी के आखिरी मुकाम पर पहुंचे हुए भी।

हालत ये थी कि ज़िया-उल-हक़ की भी औकात न थी कि फ़ैज़ को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देते। सन् 2002 में एज़ाज़ अहमद ने एक भाषण में उन दिनों की याद करते हुए कहा- ‘‘उनके दुश्मनों को हमने फ़ैज़ साहब का पैर छूते हुए देखा। फ़ैज़ साहब पहली सफ़ में बैठे हुए थे। पाकिस्तान के डिक्टेटर जनाब ज़िया-उल-हक़ साहब जिनके हुक्म पर फ़ैज़ साहब की शायरी पाकिस्तान के टेलीविज़न पर गायी नहीं जा सकती थी, स्टेज पर थे। उन्होंने देखा कि फ़ैज़ साहब पहली सफ़ में बैठे हैं। वो उतर के आए और फ़ैज़ साहब को सलाम किया, तो उनका एक ख़ास तरह का रुतबा था- अवाम में भी था और अदब के मैदान में भी था.(‘जनमत’ अप्रैल-जून, 2002 ,वर्ष 31,अंक 2, पृष्ठ 70)।

फ़ैज़ साहब की बेइंतहा लोकप्रियता ने उनके गोपीचंद नारंग जैसे तमाम ऐसे भी प्रशंसक पैदा किए जो चाहते हैं कि किसी तरह फ़ैज़ की विचारधारा से उनकी शायरी को जुदा कर दिया जाए। फ़ैज़ की शायरी की वह विशेषता जिसके चलते उनके वैचारिक विरोधी भी उसके क़ायल हो जाते हैं, काफी समय से आलोचकों में मान्य है और अपने-अपने स्तर पर वे इसका कारण भी तलाशते हैं, मसलन प्रो. सैयद एहतेशाम हुसैन ने ‘उर्दू साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास’’ में लिखा,- ‘‘फ़ैज़ की काव्य-शैली प्रतीकों और प्रतिबिम्बों में निहित शक्ति का वहन करते हुए धीरे-धीरे प्रवाहमयी होती है, जो उनको भी प्रभावित करती है और उनके पाठक को भी। उनको भी, जो उनकी सामाजिक दृष्टि का विरोध करते हैं।“(पृष्ठ 253, संस्करण 1984, लोकभारती, इलाहाबाद)

फ़ैज़ के गैर-राजनीतिक, गैर-वैचारिक पाठ का आग्रह करने वालों के लिए तो उनकी शायरी मे आनेवाले तमाम ऐसे धार्मिक-दार्शनिक संदर्भ जैसे कि इस तराने में हैं या फिर तमाम सौन्दर्यात्मक और काव्यात्मक रिवायतं, मिथक आदि जिनमें उनकी शायरी समकालीन अर्थ उत्कीर्ण कर देती है, बड़े काम की चीज़ें हैं। ऐसे लोगों का कहा मान कर यदि हम फ़ैज़ की विचारधारा, उनकी राजनीति भूल कर उनका पाठ करें तो ऐसे पाठ से कोई अर्थ ही नहीं निकल सकेगा। (हम आगे तराना-2 का पाठ यही रेखांकित करने के लिए प्रस्तुत करेंगे)। बहरहाल फ़ैज़ ऐसे सारे प्रयासों से अवगत थे जो उनकी शायरी के प्रशंसक किन्तु उनकी विचारधारा के मुखालिफ लोगों द्वारा उनके ऐप्रोप्रिएशन के लिए किए जा रहे थे। अपनी ओर से फ़ैज़ ने किसी को इसका मौक़ा नहीं दिया।

जिस 1982 में यह तराना संकलित किया गया, उसी 1982 में ज़िन्दगी के आख़िरी मुकाम पर पहुंचे हुए फ़ैज़ बीबीसी को दिए इंटरव्यू में फिर दोहराना नहीं भूले कि ‘‘मैं मार्क्ससिस्ट हूं और ईश्वर को नहीं मानता।’’ फ़ैज़ ने साफ़ कहा कि पाकिस्तान धार्मिक बुनियादपरस्ती की ओर बढ़ रहा है। ‘तराना’ शीर्षक वाले कम से कम तीन तराने फ़ैज़ की सम्पूर्ण शायरी के देवनागरी संस्करण (सारे सुखन हमारे) में मिलते हैं। ‘दस्ते-सबा’ (1953) में पहला ‘तराना’, सरे-वादिए-सीना (1971) में ‘तराना-1’ और ‘गुबारे-अय्याम’ (1982) मे ‘तराना-2’ संकलित है। ये तीनों ही बेहद मक़बूल हैं। दस्ते-सबा में संकलित ‘तराना’ और ‘गुबारे-अय्याम’ (1982) में संकलित ‘तराना-2’ में एक पंक्ति समान है-‘‘जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे’’। 1953 से लेकर 1982 तक ये तमन्ना मुसलसल शायर के साथ बनी रहती है। इस एक पंक्ति का दोहराव इन तरानों का मानी और मक़सद भी बयान करता है।

‘‘गुबारे- अय्याम’’ में संकलित ‘तराना-2’ इस प्रकार है-

हम देखेंगे

लाज़िम है केः हम भी देखेंगे

वोः दिन केः जिसका वादा है

जो लौहे-अज़ल में लिक्खा है

जब ज़ुल्मो-सितम के कोहे-गराँ

रूई की तरह उड़ जायेंगे

हम महकूमों के पाँव-तले

जब धरती धड़-धड़ धड़केगी

और अह्ले-हकम के सर ऊपर

जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी

जब अर्ज़-ए-खुदा के का’बे से

सब बुत उठवाये जायेंगे

हम अह्ले-सफ़ा, मर्दूद-ए-हरम

मसनद पे बिठाये जायेंगे

सब ताज उछाले जायेंगे

सब तख़्त गिराये जायेंगे

बस नाम रहेगा अल्लाह का

जो ग़ायब भी है हाज़िर भी

जो मंज़र भी हैं, नाज़िर भी

उठ्ठेगा ‘अनलहक़’ का नारा

जो मैं भी हूं और तुम भी हो

और राज करेगी ख़ल्के-ख़ुदा

जो मैं भी हूं और तुम भी हो (‘तराना-2’, सारे सुखन हमारे, पृष्ठ 322)

‘‘देखेंगे” क्रिया इस तराने में टेक की तरह दोहराई जाती है। यहाँ यह क्रिया मुहावरे की तर्ज़ पर प्रयुक्त है। ‘‘देखेंगे” या ‘‘देख लेंगे’’ सामान्य हिंदी भाषा का मुहावरा है जिस का प्रयोग चुनौती देने या क़बूल करने के अर्थ में होता है। धर्माधारित राज्य-व्यवस्था वैचारिक तौर-तरीकों से भी जनता को वश में करती है। धार्मिक मान्यताएं ऐसा ही हथियार हैं। सबके भाग्य के अंतिम फैसले का दिन एक इस्लामिक संकल्पना है। ज़ाहिर है कि इस ‘‘अंतिम फेसले’’या ‘‘भाग्य में लिखे’’ का उपयोग लोगों को धर्म का भय दिखाकर भाग्यवादी बने रहने को विवश बनाने में होता है। इस तराने में ‘‘देखेंगे“ का अभिप्राय फैसले की इसी आखिरी घड़ी या ‘‘भाग्य में लिखे’’ का सामना करना है। अगर इस दिन इंसाफ होना है, तो वह सिर्फ जनता का ही नहीं, हुक्मरानों का भी होगा।

अगर सबके अच्छे-बुरे कर्मों का इंसाफ होना है, तो फिर उस दिन से शासकों को डरना चहिए, जनता को नहीं। इसीलिए ये चुनौती हम (जनता) को कुबूल है। ‘‘हम देखेंगे/लाज़िम है केः हम भी देखेंगे” एक तरह की हुंकार है जहाँ अंतिम फैसले के दिन के भय का स्थान उस दिन के लिए तैयारी ने ले लिया है। आप (हुक्मरान) ही नहीं, बल्कि हम (जनता) भी इस दिन के लिए तैयार है। यहीं से ‘‘अंतिम फैसले’’ की संकल्पना का अर्थांतरण शुरू होता है। वह धार्मिक दायरे से बाहर सामाजिक-राजनैतिक हक़ और इंसाफ का अर्थ ध्वनित करने लगती है। ‘अंतिम फैसले’’ की संकल्पना के शासकवर्गीय भाष्य और उपयोग को यह तराना उनके ही खिलाफ शब्द-दर-शब्द, पंक्ति-दर-पंक्ति पलटना शुरू करता है। प्रतिरोधी विचारों और बिम्बों की एक लड़ी तैयार होती चली जाती है।

जुल्मो-सितम के पहाड़ों का रुई की तरह उड़ जाने के बिम्ब का स्रोत इस्लामिक पाठ हैं और फ़ैज़ साहब की विचारधारा इस्लाम नहीं थी। वो तो कम्युनिस्ट थे। ज़ुल्म के विनाश के इस बिम्ब के समानांतर याद आती है प्राचीन काल में चीन में प्रचलित एक नीतिकथा जिसे माओ ज़े डांग चीन के किसानों को सामंतवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध सतत संघर्ष का महत्व समझाने के लिए सुनाया करते थे। इस नीतिकथा का शीर्षक है ‘‘एक मूर्ख बूढ़ा आदमी, जिसने पहाड़ों को हटा दिया।’’ इस नीतिकथा में पुराने ज़माने के एक बूढ़े आदमी का वर्णन किया गया है, जो उत्तरी चीन में रहता था। उसके घर का दरवाजा दक्षिण की ओर था, जिसके सामने दो बडे़ पहाड़ खड़े थे,जो उसके रास्ते में बाधा पहुंचाते थे। उसने अपने बेटों को बुलाया और उन्होंने हाथ में फावड़ा लेकर दृढ़ निश्चय के साथ उन दोनों पहाड़ों को खोदना शुरू कर दिया।

एक दूसरा बूढ़ा आदमी जो ‘‘बुद्धिमान बूढ़ा आदमी’’ कहलाता था,उन्हें देखकर खिल्ली उड़ाते हुए बोला ‘‘तुम लोग कितने मुर्ख हो, जो यह सब कर रहे हो! इन दो बड़े पहाड़ों को खोद डालना तुम बाप-बेटों के लिए बिलकुल असम्भव है।’’ मूर्ख बूढे आदमी ने उत्तर दियाः ‘‘मेरी मृत्यु के बाद मेरे बेटे यह काम जारी रखेंगे, बेटों के बाद पोते और पोते के बाद परपोते, इसी प्रकार पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसे जारी रखेंगे। हालांकि ये पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, परन्तु इससे ज्यादा ऊंचे तो ये हो नहीं सकते, और हम इन्हें जितना खोदते जायेंगे ये उतने ही छोटे होते जाएंगे। फिर हम इन्हें क्यों नहीं हटा सकते?’’ बुद्धिमान बूढ़े आदमी के गलत विचार का खण्डन करने के बाद, उसने उन पहाड़ों को खोदना जारी रखा और अपने विश्वास में जरा भी ढील नहीं आने दी। इससे भगवान बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने दो देवदूतों को भेजा, जो इन दोनों पहाड़ों को अपनी पीठ पर उठा ले गए।

माओ किसानों से कहते थे, ‘‘आज चीनी जनता के ऊपर भी दो अत्यन्त भारी बड़े-बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इनमें एक का नाम साम्राज्यवाद है और दूसरे का सामन्तवाद।“ पाकिस्तान, हिन्दुस्तान और बांग्लाद़ेश के लिए भी जुल्मों सितम के कोहे-गरां – सामंतवाद और साम्राज्यवाद के अलावा और भला क्या है? इन्हें रूई की तरह उड़ा देना ही क्रांति का स्वप्न है। हमारे लोगों की जम्हूरी क्रांति का स्वप्न।

‘‘तराना-2’’ में ज़ुल्मो-सितम के पहाड़ों का रुई की तरह उड़ जाने के बिम्ब और माओ द्वारा सुनाई जाने वाली इस कथा में महज इतना साम्य ही नहीं है कि दोनों जगह ज़ुल्म, शोषण या सामंतवाद और साम्राज्यवाद के प्रतीक पहाड़ हैं और उनका उड़ जाना है क्रांति की विजय। ज़्यादा महत्वपूर्ण साम्य यह है कि फ़ैज़ और माओ दोनों मार्क्सवादी हैं और दोनों को ही परम्परा से प्रतिरोध की ताकत और प्रतीक ग्रहण करने से कोई गुरेज़ नही और परम्परा के ये तत्व धार्मिक या मिथकीय भी हो सकते हैं जिनका इहलौकीकरण उन्हें बरतने वाले की सलाहियत पर निर्भर करता है। फ़ैज़ मार्क्सवादी इतिहास-दृष्टि में प्रशिक्षित होने के चलते ही प्रतिरोध के जज़्बे को उन अनेक परम्पराओं से ग्रहण करते हैं, जिनमें जनता इतिहासतः रही आई है और क़ौम के रूप में विकसित हुई है।

माओ जब मूर्ख बूढे की कहानी सुनाते हैं, तो वे भी चीन की लोक-परम्परा से वैसा ही संबंध स्थापित करते हैं जैसा कि फ़ैज़ इस तराने में इस्लाम के साथ। ‘‘राम की शक्तिपूजा’’ जैसी लम्बी महाकाव्यात्मक कविता में मिथकीय कथा में आधुनिक चेतना का बिम्ब उभारने में सफल दीखते महाकवि निराला कविता के अंत तक जाते-जाते सनातन को समकालीन, धार्मिक को इहलौकिक में रूपांतरित नहीं कर पाते। ‘‘राम की शक्तिपूजा’’ इसीलिए हमारे ‘‘गैर-मार्क्सवादी’’महाकवि की भव्य असफलता का स्मारक है। फ़ैज़ की इतिहास-दृष्टि में यह बात साफ है कि इस्लाम महज आस्था का विषय नहीं है, बल्कि उसका एक इतिहास भी है, वह जीवन और चिन्तन की एक पद्धति भी है।

दूसरे, उनके कवि के सामने एक ऐसे देश में धर्माधारित राजसत्ता के अत्याचारों के खिलाफ, जम्हूरियत और बराबरी के लिए संघर्ष को जगाने की कठिन चुनौती थी, जो इस्लाम के नाम पर ही वजूद में लाया गया और उसी के नाम पर जिसपर शासन किया जाता रहा। मिलती-जुलती परिस्थितियां तीसरी दुनिया के तमाम देशों में है, लेकिन उन सब देशों को फ़ैज़ जैसे विलक्षण अदीब और विचारक न मिल सके। ‘‘तराना-2’’ इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि जहाँ राजनीति, इतिहास और समाज की प्रदत्त स्थितियाँ, रचनाशीलता के सामने अभूतपूर्व अवरोध उत्पन्न कर रही हों, जहाँ आप के हाथ इस कदर बँधे हों, वहाँ प्रतिरोध की कला कैसे विकसित की जाए।

इस तराने में ‘‘झूठे देवताओं’’ (बुतों) के विरुद्ध इस्लाम के ऐतिहासिक संघर्ष की दृश्यावली को काबे से उठाकर जन-क्रांति के उत्सव की उल्लासमयी कल्पना में इस सलीके से स्थानांतरित कर दिया गया है कि पूरा दृश्य-विधान हुक्मरानों को उखाड़ फेकने और जनता की खुद-मुख्तारी का रूपक बन जाता है। (प्रसंगवश ये याद आना स्वाभाविक है कि पाकिस्तान में इस्लाम और खुदा के नाम पर तानाशाहों द्वारा खुदा की तरह सर्वशक्तिमान बन बैठना एक ऐसा यथार्थ है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान के कई समकालीन कवि प्रतीकों में पलट-वार करते हैं। ज़िया के शासन के खिलाफ हबीब जालिब की मशहूर पंक्ति है- ‘‘ज़ुल्मत को ज़िया, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना”। यहां तक कि आपाततः गैर-राजनीतिक शायरी में भी ऐसे बिम्ब आ ही जाते हैं। खातिर का मशहूर शेर है- ‘‘बंदे भी हो गए हैं खुदा, तेरे शहर में”। या फिर शहज़ाद कहते हैं-‘मैंने जो संग तराशा, वो खुदा हो बैठा’। कौन कह सकता है भला, कि इश्क के प्रसंग में ही सही, ये शेर लिखते वक्त शायर के अवचेतन में वह परिस्थिति नहीं काम कर रही है, जिसमें बुत (तानाशाह) ही खुदा बन बैठे हैं?

‘‘तराना-2’’ में दृश्य-विधान की ताकत और उसका संदर्भ सफलतापूर्वक बुतों को तानाशाही निज़ाम के प्रतीक में बदल देता है। एक ही सांस , एक ही लय-ताल में जब काबे से बुत उठवाए जाने और तख्त-ओ-ताज गिराए जाने का दृश्य खड़ा होता है, तो किसी भी सामान्य पाठक या श्रोता को कोई संदेह नहीं रह जाता, कि ये बुत कौन हैं। वे वही है जो इस्लाम के नाम पर झूठे खुदा बन तानाशाही कर रहे हैं। अंतिम फैसले का दिन जन-क्रांति का दिन होगा जब वे जमींदोज़ किए जाएंगे और जनता का राज होगा –

जब अर्ज़-ए-खुदा के का’बे से

सब बुत उठवाये जायेंगे

हम अह्ले-सफ़ा, मर्दूद-ए-हरम

मसनद पे बिठाये जायेंगे

सब ताज उछाले जायेंगे

सब तख़्त गिराये जायेंगे

बड़ी खूबसूरती से शायर शासकवर्गों के तमाम प्रतीक छीन लेता है और उनका अर्थांतरण करके उन्ही पर उछाल देता है। यही है पलटवार। लौहे-अज़ल, खुदा, बुत, काबा सबके अर्थ जनता की इच्छाओं से जुड़कर बदल जाते हैं। कवि-कल्पना की रासायनिक क्रिया परम्परित प्रतीकों का कायाकल्प कर देती है। इस्लाम की पारंपरिक स्मृतियां और तानाशाही के खिलाफ प्रतिरोध, दोनों के बीच कविता में कहीं कोई जोड़ या पैबन्द नहीं है। उस प्रतिरोध से अधिक मारक और क्या होगा जो भीतर (यहाँ इस्लाम) से आए। काव्य की प्रक्रिया में परम्परा का इहलौकीकरण और समकालीनीकरण एक साथ होता है।

लेकिन शायर के लिए पारम्परिक इस्लाम के अलावा भी ऐसी परम्पराएं हैं, जो उसी जनता की हैं, जिन्हें यह तराना संबोधित है। आखिरी पंक्तियों में शायर सूफीवाद और वेदान्त के प्रतीकों, सूत्रों की ओर मुड़ता है- जम्हूरियत,मानवतावाद और कट्टरपंथ की मुखालिफत को संपोषण और दीर्घजीविता प्रदान करने के लिए वह प्रतिरोध की पूरी अवधारणा को उपमहाद्वीप की साझा सांस्कृतिक स्मृतियों से गुज़ार लाता है। तराने के आखिरी बन्द की शुरुआत होती है, इस पंक्ति से- ‘बस नाम रहेगा अल्लाह का’। इस पंक्ति का पाठ बडी सावधानी की मांग करता है। अगर हम इस पंक्ति को पढ्ते वक्त ज़ोर ‘नाम’ शब्द पर दें, तो इसका अर्थ होगा कि राजनीति सहित तमाम दुनियाबी मसलों में अल्लाह का नाम मात्र रहेगा, जबकि इस दुनिया को चलाएंगे इंसान ही (और राज करेगी ख़ल्के-ख़ुदा)।

इस तरह से पाठ करना इस्लाम के खिलाफ भी नहीं है। अल्लामा इक़बाल नें यूरोपीय रिनैंसां को इस्लाम के योगदान पर विचार करते हुए फरमाया था कि इस्लाम वो पहला मज़हब था जिसने मानववाद को जन्म दिया क्योंकि पैगम्बर मुहम्मद अंतिम पैगम्बर माने गए, जिनके बाद इंसानों के लिए किसी ईश्वरीय संदेश की कोई ज़रूरत इस्लाम में नहीं समझी गई। ज़ाहिर है कि माना यह गया कि अंतिम पैगम्बर के बाद इंसानी सृष्टि अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और हर दुनियावी मसले में अल्लाह के प्राधिकार की हर क्षण दुहाई देने की ज़रूरत न होगी। इस पंक्ति का दूसरा पाठ इस तरह हो सकता है कि हम ‘बस’ शब्द पर ज़ोर दें और तब इसका अर्थ ये होगा कि सिर्फ अल्लाह का ही नाम रहेगा (ला इलाह इल्लल्लाह) यानी झूठे खुदाओं का नाम नहीं रहेगा। ध्वनित यही है कि उसके नाम पर किसी और को राज करने की छूट न होगी। दोनों में से कोई भी पाठ करिए, वह धार्मिक तानाशाही के खिलाफ जाते हैं।

इस एक पंक्ति के बाद अल्लाह की जो विशेषताएं बताई गईं उनका संबंध क्लासिकल इस्लाम से उतना नहीं, जितना सूफीवाद और वेदांत की रहस्यवादी धारा से है। रहस्यवादी धाराओं में बन्दे और खुदा का रिश्ता मालिक और खादिम का नहीं, बल्कि आशिक-माशूक का है, सोपानक्रम वरीयता में बंधा हुआ नहीं, बल्कि ज़्यादा बराबरी पर आधारित और जम्हूरी है। ऐसे में शायर के लिए भी बराबरी और जम्हूरियत के तसव्वुर को खड़ा करने में यही रिश्ता मुआफिक पड़ता है। खुदा की संकल्पना भी यहां अलग है। सूफ़ियों का ख़ुदा ‘गायब भी है, हाज़िर भी’,(सबसे परे भी है और सबमें व्यापा हुआ भी) ,वो मंजर भी है, नाज़िर भी (वो दृश्य भी है और दर्शक भी)।

वह निर्गुण भी है सगुण भी। कुछ लोग सूफियों की विचारधारा को गैर-इस्लामिक मानते हैं, लेकिन हमारी साझा संस्कृति में इस्लाम का यही रूप ढला। क्लासिकल इस्लाम में खुदा सबसे परे (ट्रांसेंडेंट) तो है, लेकिन सबमें व्यापा हुआ (इम्मैनेंट) नहीं। लेकिन हमारे उपमहाद्वीप में इस्लाम के ज़्यादातर मानने वाले खुदा की उस संकल्पना में दीक्षित है, जो सूफियों से आई और वेदांत में भी पाई जाती है। खुदा की कण- कण मे व्याप्ति की धारणा सदियों से इंसान और इंसान के बीच खाई, वैमनस्य और विभेद को मिटाने के काम में तमाम रहस्यवादियों संतों-सूफियों द्वारा लाई गईं। फ़ैज़ के देश-काल में भी इसका ऐसे उपयोग की संभावना चुकी नहीं थी।

‘‘तराना-2“ मे जब आखिरी पंक्तियों मे ‘‘अनल-हक़’’का नारा गूंजता है, तो जनता की खुदमुख्तारी का दृश्य खड़ा करता है। अनल-हक़ का नारा महान सूफ़ी संत हजरत मंसूर का था, जिनके पैर इस उपमहाद्वीप की धरती पर भी पड़े थे- गुजरात और सिंध में। ‘‘अनल-हक़’’ का वही मतलब है जो वेदांत के सूत्र ‘‘अहं ब्रहास्मि’’ का, अर्थात ‘‘मैं ही सत्य हूँ’’ या ‘‘मैं ही ब्रह्म हूँ’’। तराने की आख़िरी

पंक्तियां हैं –

उठ्ठेगा ‘अनल-हक़’ का नारा

जो मैं भी हूं और तुम भी हो

और राज करेगी ख़ल्के-ख़ुदा

जो मैं भी हूं और तुम भी हो

‘‘जो मैं भी हूं और तुम भी हो’’ को वेदांती सूत्र में अनुवाद करें तो अर्थ है- ‘‘सर्व खलु इदं ब्रह्म’’ – यानी सभी ब्रह्म हैं- फिर कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन शासक, कौन शासित? सारे ही लोगों का इसीलिए राज होगा, उस अंतिम फैसले के दिन। तराने की हर पंक्ति अपने पारम्परिक अध्यात्मिक अर्थ से खिसक कर बिलकुल समकालिक दुनियावी अर्थ देने देने लगती है। इसी प्रक्रिया में पूरी कविता पाकिस्तान की समकालीन परिस्थितियों में जनता की खुद-मुख्तारी, लोकतंत्र और न्याय की ज़बरदस्त चाहत का तराना बन गई। कविता जिस अवाम, और जिन स्थितियों से संवाद कर रही है-वे इसमें एक दूसरा मानी भर रही हैं। यहां ‘अनल-हक़’ का मतलब है’ खुद मुख्तारी’, एक सामान्य नागरिक की सत्ता पर दावेदारी। वह हर कोई हो सकता है- ‘जो मैं भी हूं और तुम भी हो।’’ ‘अनल-हक़’ का यहां मतलब है ‘प्रतिरोध’, ‘एहतिजाज’, ‘प्रोटेस्ट’। तराने का मज़मून बना आध्यात्मिक रिवायतों से, लेकिन मानी निकला बिलकुल दुनियावी और समकालीन।

क्या यह चमत्कार बगैर विचारधारा के हुआ?

इस कविता की विचारधारा क्या है? क्या ये कविता इस्लाम के बारे में है? क्या इसकी विचारधारा सूफ़ीवाद है या वेदांत है?

इस कविता की विचारधारा वही है जिसे फ़ैज़ ने जनता को बेइंतेहा प्यार करने, जेल की लम्बी तन्हा रातों में अपने समाज और अपने इतिहास की घनघोर उदासी के बीच हासिल की थी- मार्क्स और भगत सिंह के शब्दों में ‘मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के सभी रूपों का अंत’। ‘मज़मून’ और ‘मानी’ का यही बारीक फ़र्क़ है।

नारंग साहब की सलाह मान कर इस तराने को पढ़ते या सुनते वक्त हम फ़ैज़ साहब की ज़िन्दगी की परिस्थिति, पाकिस्तान की राजनैतिक सामाजिक स्थिति, इकबाल बानों की आवाज़ और फ़ैज़ की विचारधारा सब भूल कर इसका पाठ करें, तो भी क्या जनता की खुद-मुख्तारी, लोकतंत्र और न्याय के लिए एहतिजाज या प्रतिरोध से अलग इसका अर्थ कुछ और हो सकता है? लेकिन यह सब भूल कर इसका पाठ करने पर इस अर्थ को पतला किया जा सकता है, उसे अमूर्त और सनातन बनाया जा सकता है, यथार्थ से उसके संबंध को काटा जा सकता है, दार्शनिक घालमेल किया जा सकता है। संक्षेप में उपमहाद्वीप के इस महान कवि का कुपाठ किया जा सकता है, ज़ाहिर है कि फ़ैज़ के सच्चे चाहने वाले ऐसा नहीं होने दे सकते।