इस बारे में पूछे जाने पर कि नये कृषि क़ानून उन्हें किस तरह से प्रभावित करेंगे, भोपाल ज़िले के थुआ खेड़ा के एक छोटे किसान, नरेश सिंह तोमर ने तमतमाते हुए जवाब दिया, “हम अपनी उपज को निजी व्यापारियों को बेचकर कोई लाभ नहीं कमा पायेंगे। सरकार ही तो यह तय कर रही है कि निजी व्यापारी मंडियों में हमारी उपज का भुगतान करें। लेकिन, मंडियों के अभाव में बनियें (निजी व्यापारी) हमें मनमाने दामों पर भुगतान करेंगे।”

थुआ खेड़ा के एक और छोटे किसान, बलवान तोमर ने सवाल करते हुए पूछा, “अगर मंडियों में नहीं, तो हम अपनी उपज बेचने कहां जायेंगे? परिवहन लागत का भुगतान कौन करेगा? किसान तो गुलाम हो जायेंगे।”

उनमें से हर एक के पास लगभग पांच एकड़ ज़मीन है। अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह छोटे किसान संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी उपज के एवज़ में मिलने वाले पैसे उनकी खेती की लागत तक को पूरा कर पाने के लिहाज़ से नाकाफ़ी हैं। उनमें से ज़्यादातर अपने ख़र्च का हिसाब-किताब नहीं रखते हैं। मध्य प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों की एक आम धारणा यही रही है कि “जिस पल हम अपने ख़र्चों और लागतों का हिसाब-किताब रखना शुरू कर देंगे, हम उसी पल से खेती आगे नहीं कर पायेंगे !”

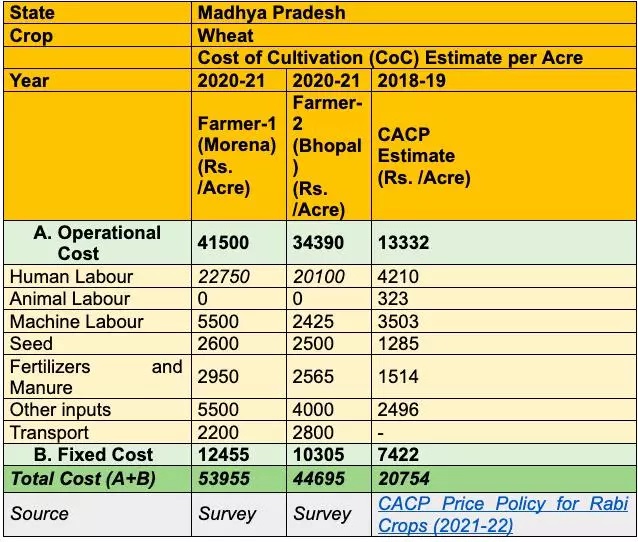

उनकी उपज के एवज़ में मिलने वाला कम पैसा किसानों के आर्थिक संकट और उन्हें कर्ज़ के हवाले कर देने वाला एक प्रमुख कारक है। मुरैना और भोपाल ज़िलों के किसानों के साथ बातचीत में यह बात सामने आती है। केंद्र सरकार के कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) ने अपनी मूल्य नीति रिपोर्ट (2021-22) में गेहूं की कृषि लागत (CoC) का जो तुलनात्मक अनुमान लगाया है, वह दिखाता है कि वास्तविक लागत सरकार के अनुमान से कहीं ज़्यादा है। ख़ास तौर पर यह अनुमानित कृषि लागत (CoC) ही है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSPs) घोषित करने का आधार है।

रबी फ़सलों के ख़रीद फ़रोख़्त किये जाने वाले मौसम (RMS) में 2020-21 के लिए गेहूं की एमएसपी 1,925 / क्विंटल थी। देश में गेहूं ख़रीद में मध्य प्रदेश की बड़ी हिस्सेदारी होने के बावजूद, किसानों को एमएसपी पर बिक्री से कोई फ़ायदा होता नहीं दिखता है। सीहोर, भोपाल, भिंड, मुरैना, दतिया और ग्वालियर ज़िलों के किसानों ने बताया कि वे अपनी ज़्यादातर उपज निजी व्यापारियों को इसलिए बेच देते हैं,क्योंकि ख़रीद की सरकारी व्यवस्था बेहद थका देने वाली है। अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) के संयुक्त सचिव, बादल सरोज ने बताया,“ मंडियों के ज़रिये 10% किसान भी सरकार को अपनी उपज नहीं बेच पाते हैं। उपज को वे अढ़तिये (बिचौलिए) ख़रीद ले जाते हैं, जो बाद में उन्हें मंडियों में बेच देते हैं।”

मध्यप्रदेश के छोटे और सीमांत किसान जिस क़ीमत पर अपनी उपज को निजी व्यापारियों को बेचते हैं, वह क़ीमत उन्होंने 1,300 रुपए से 1,400 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बताते हैं, जो कि एमएसपी (1925 रुपये / क्विंटल) से 27% से 32% कम है। ज़्यादातर किसानों का कहना था कि इतनी कम क़ीमतो की पेशकश के चलते उनके लिए अपनी खेती की लागत को पूरा कर पाना भी मुश्किल होता है। ये कृषि मज़दूरों, निर्माण श्रमिकों और घरेलू नौकरों के तौर पर काम करके अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। 2015-16 के कृषि जनगणना आंकड़े के मुताबिक़, मध्यप्रदेश के कृषि परिवारों में छोटे और सीमांत किसानों का अनुपात 75.57% है।

निम्न तालिका पांच एकड़ ज़मीन वाले मोरेना और भोपाल के छोटे-छोटे किसानों के कृषि लागत व्यय को लेकर सीओसी के जुटाये अलग-अलग आंकड़ों को दर्शाती है। इस तालिका में मध्यप्रदेश को लेकर 2018-19 के लिए सीएसीपी के प्रत्याशित सीओसी से ज़मीनी सीओसी की तुलना की गयी है।

उपरोक्त तालिका में दिखाये गये मानव श्रम में पारिवारिक श्रम (भूमिधारक परिवार के सदस्यों के श्रम) और कृषि श्रमिकों द्वारा की गयी देहाड़ी मज़दूरी शामिल है। जोतों की छोटे-छोटे पैमानों को देखते हुए दोनों मामलों में ज़्यादातर कृषि कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। कटाई, थ्रेशिंग, सफ़ाई और परिवहन जैसी गतिविधियों में दिहाड़ी मज़दूरों को लगाया जाता है। राज्य भर के किसानों से मिली जानकारी के मुताबिक़ कृषि श्रम के लिए मज़दूरी दर 300 रुपये प्रतिदिन है।

जुताई और बुवाई के काम में ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। किसान-1 ने ट्रैक्टर किराये पर लिया था, तो किसान-02 के पास ख़ुद का ट्रैक्टर था। जैसा कि तालिका में दिखाया गया है कि कृषि मशीनरी के स्वामित्व के मामले में सीओसी कम हो गया है।

’अन्य निवेश’ (other inputs) नामक श्रेणी में सिंचाई शुल्क, कीटनाशक आदि शामिल हैं। सिंचाई शुल्क, सिंचाई के लिए पानी के स्रोत और सिंचाई गतिविधि पर ख़र्च किये गये संसाधनों, मोटे तौर पर बिजली शुल्क पर निर्भर करता है। बोर-वेल के स्वामित्व और बिजली पर सब्सिडी के मामले में ये शुल्क कम हुए हैं। अगर किसान को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तो परिवहन लागत बढ़ जाती है। सीएसीपी गणना में जो अनुमानित सीओसी है, उसमें परिवहन लागत शामिल नहीं है। स्थिर लागत में स्वामित्व वाली भूमि (खेती की गई भूमि के स्वामित्व के मामले में) का किराये का मूल्य, भू-राजस्व और कर, सामग्रियों और कृषि इमारतों पर मूल्यह्रास और स्थिर पूंजी पर लगने वाले ब्याज़ शामिल होते हैं।

तालिका 1 में साफ़ तौर पर दिखता है कि मुरैना (53,955 / एकड़) और भोपाल (44,695 / एकड़) के किसानों की प्रति एकड़ कुल कृषि लागत, सीएसीपी (20,754 / एकड़) के अनुमानित कृषि लागत से दोगुने से भी ज़्यादा है। किसान 1 और किसान 2 के कुल कृषि लागत 160% हैं और यह सीएसीपी के अनुमानित कृषि लागत से 115% ज़्यादा है।

यह तुलना करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सीएसीपी विचाराधीन कृषि लागत अनुमान 2018-19 (नवीनतम उपलब्ध) का है और किसानों ने अपने साक्षात्कार में जिन कृषि लागतों की बात की है, वे वर्ष 2020-21 के हैं। हालांकि, इन लागतों के बीच का अंतर इतना अहम है कि दो वर्षों के लिए मुद्रास्फीति की दरों में फैक्टरिंग से हम जिस विशाल अंतर की बात कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ेगा।

तालिका 1 के आंकड़ों के मुताबिक़, ज़्यादातर मदों के तहत सीएसीपी के लागत अनुमान, मशीनरी और मानव श्रम के मामले को छोड़कर सर्वेक्षण से प्राप्त लागत अनुमान का 50% के क़रीब हैं। सीएसीपी के अनुमान के तहत मानव श्रम की लागत अनुमान, सर्वेक्षण के लागत अनुमान का तक़रीबन पांचवां हिस्सा है। ज़ाहिर है, कृषि लागत को लेकर सीएसीपी के अनुमानों में मानव श्रम का मूल्यांकन काफी हद तक कमतर किया गया है।

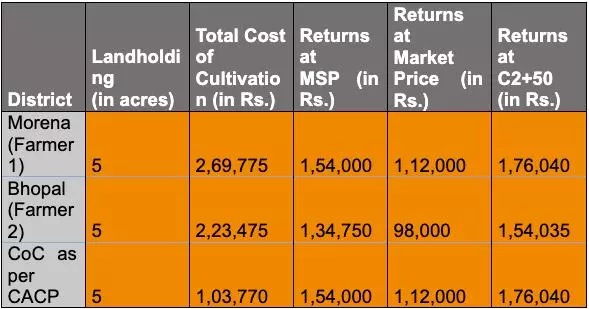

जैसा कि किसानों ने बताया कि खेती बहुत कामयाब रहती है, तो एक एकड़ ज़मीन से गेहूं का अधिकतम उत्पादन 20 क्विंटल का होता है। गेहूं का एमएसपी और बाज़ार मूल्य क्रमशः 1,925 रुपये प्रति क्विंटल और 1,400 रुपये प्रति क्विंटल है। सीएसीपी हर साल विभिन्न फ़सलों के लिए व्यापक लागत (C2) की भी गणना करता है। C2 में परिवार के श्रम की निवेशित लागत,ली गयी ज़मीन पर दिया जाने वाला किराया और ली गयी पूंजी पर लगे ब्याज़ शामिल हैं। 2006 में स्वामीनाथन आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि किसानों को सीएसीपी द्वारा गणना की गयी C2 पर किसानों को 50% का भुगतान एमएसपी (C2 + 50) के रूप में किया जाये। यही प्रमुख मांग किसानों की भी रही रही है। सीएसीपी मूल्य नीति रिपोर्ट (2021-22) के मुताबिक़, रबी फ़सल सीज़न 2019-20 के लिए गेहूं का C2 अनुमान 1,467 रुपये / क्विंटल है।

अगर खेती कामयाब रहती है यानी प्रति एकड़ 20 क्विंटल फ़सल होती है, तो हर एक किसानों(पांच एकड़ वाले किसानों) की ज़मीन पर कुल उपज 100 क्विंटल होगी। इस कुल उपज में से किसान 1 और किसान 2 साल भर के अपने ख़र्च के लिए क्रमशः 20 और 30 क्विंटल उपज अपने पास रख लेते हैं। उनका ख़रीद फ़रोख़्त वाले अधिशेष क्रमशः 80 क्विंटल और 70 क्विंटल तक कम हो जाते हैं। तुलना के लिए आइये सीएसीपी के कृषि लागत अनुमानों के मुताबिक़ 80 क्विंटल होने के मामले में ख़रीद-फ़रोख़्त वाले अधिशेष पर विचार करते हैं।

निम्नलिखित तालिका दो किसानों द्वारा अपनी ज़मीन पर बताये गये कुल कृषि लागत और एक कामयाब फ़सल (20 क्विंटल / एकड़) के मामले में एमएसपी, बाज़ार मूल्य और C2 + 50 पर हासिल होने वाले कुल रिटर्न के बीच तुलना को दिखाती है।

तालिका 2 से पता चलता है कि एमएसपी पर भी किसानों को मिलने वाला रिटर्न उनकी कृषि लागत से काफ़ी कम है। स्वामीनाथन आयोग की तरफ़ से की गयी सिफ़ारिश वाले एमएसपी (C2 + 50) पर भी किसान-1 को 35% और किसान-2 को 31% की हानि होती है। अगर बाज़ार मूल्य पर भी सीएसीपी द्वारा गणना की गयी कृषि लागत पर विचार किया जाये, तो रिटर्न में आठ प्रतिशत का फ़ायदा होगा। यह उस ज़मीनी हक़ीक़त से बहुत दूर है, जहां बाज़ार मूल्य पर अपनी उपज बेचने पर मुरैना और भोपाल के किसानों को क्रमशः 58% और 56% का नुकसान उठाना पड़ता है।

उपर्युक्त आंकड़े उस विकट स्थिति को दर्शाते हैं, जिसमें छोटे किसान अपने आपको पाते हैं। अपनी खेती की लागत को मुश्किल से पूरा कर पाने में सक्षम ये किसान हर क़दम पर उधार लेने के लिए मजबूर होते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि किसान कर्ज़ के बोझ तले आ गये हैं, ये कर्ज़ बैंकों, सहकारी समितियों और साहूकारों से लिए गये कर्ज़ हैं। आशंका जतायी जा रही है कि नये कृषि क़ानूनों के आने से उनकी स्थिति और भी ख़राब होगी। किसान अब बाज़ार के उतार-चढ़ाव से जूझते हुए खुले बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इससे उनकी उपज की सरकारी ख़रीद और भी कम हो जायेगी।

मध्य प्रदेश के भिंड ज़िले के एआईकेएस के सदस्य, राजेश शर्मा ने कहा, “एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक़, हमारे देश में हर 17 मिनट में एक किसान आत्महत्या का शिकार होता है। सरकारी रिपोर्टें बताती हैं कि देश में महज़ छह प्रतिशत किसान ही एमएसपी पर अपनी उपज बेच पाते हैं। इस बात पर ज़ोर दिये जाने के बजाय इस रिपोर्ट में किसानों की आत्महत्या को रोकने के तरीक़ों पर ज़ोर दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 100% किसान एमएसपी पर अपनी उपज बेच सकें।”

शर्मा आगे कहते हैं, “अगर उन्होंने इसे सुनिश्चित करने के लिए एक क़ानून पारित किया होता, तो इस पहल का पूरे देश ने स्वागत किया होता। लेकिन जिस क़ानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आये हैं, उससे तो देश भर के किसान और ख़ासकर मध्य प्रदेश के किसान तबाह हो जायेंगे।” पांच एकड़ की जोत वाले किसान, शर्मा इस समय उस पलवल बॉर्डर पर है, जहां मध्य प्रदेश के किसान कृषि क़ानूनों को रद्द करने की मांग करने को लेकर लामबंद हैं।

टिप्पणीकार एक लेखिका और ट्राईकांटिनेंटल: इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल रिसर्च के साथ काम कर रहीं एक शोधकर्ता हैं। इनके विचार निजी हैं। इनका ट्विटर अकाउंट @ShinzaniJain है।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करे

‘We Will Become Slaves’: The Economics of Small Farmers in Madhya Pradesh