कोरोनावायरस महामारी के दुनिया भर में फैलने के साथ ही मीम से जुड़े वाक्यांश 'बूमर-रिमूवर' भी ग्लोबल नॉर्थ यानी दुनिया के सबसे विकसित और औद्योगिकीकृत देशों के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर दिखायी पड़ने लगा है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और अन्य जगहों के हैशटैग बताते हैं कि मिलेनियल यानी 1990 के दशक के बाद या साल 2000 से पहले पैदा होने वाले और जूमर्स (या जनरेशन ज़ेड) यानी 2000 के बाद पैदा होने वाले लोग यह जानने के लिए बेताब नज़र आते हैं कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पैदा होने वाले 60 से अधिक उम्र के लोग,जिन्हें बेबी बूमर भी कहा जाता है,उनमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है,जब वे SARS-CoV-2वायरस की चपेट में आते हैं।

यह हैशटैग शुरुआत में 2019 के अंत में "ओके बूमर" यानी एक ऐसे मीम के रूप में सामने आया था, जो बेबी बूमर को लेकर मिलेनियल और जूमर में दिखायी दी थी।जो प्रतिक्रियायें सामने आयीं, उनमें सिकुड़ते आर्थिक अवसर और विनाशकारी जलवायु परिवर्तन वाली आशंकायें थीं, जिनमें यह विचार भी शामिल था कि बूमर्स उन पुराने सांस्कृतिक मानदंडों से चिपके हुए थे, जिनमें रिश्तों की बनावट, लिंग, नस्ल और लैंगिकता के विचार शामिल थे। इस मीम का इस्तेमाल उन बुज़ुर्गों को लेकर परेशानी ज़ाहिर करने के लिए भी किया गया है, जो लॉकडॉउन के दौरान घर के अंदर रहने और फ़िजिकल डिस्टेंस बनाये रखने की अहमियत को नहीं समझते हैं।

इस मीम को क़रीब-क़रीब वैश्विक स्वीकृति भी मिली है, जिसमें युवा पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी की धौंस को वैश्विक स्तर पर सामने लाया जा रहा है कि देखो "किस तरह उनके ज़माने की चीज़ें फिर से वापस आ गयी" हैं। पिछले साल के अंत में, न्यूज़ीलैंड की संसद की एक सदस्य,क्लो स्वार्बिक अपने भाषण में "ओके बूमर" को सटीक तरीक़े से रखते हुए उस समय एकदम से मशहूर हो गयीं,जब एक वरिष्ठ पुरुष सांसद ने जलवायु परिवर्तन पर उनके भाषण के दौरान उन्हें सवालों से टोकना शुरू किया था। इसे मिलेनियन औचित्य के उस पल के रूप में देखा गया था, जिसमें हाशिए पर धकेल दिये गये उस तबके द्वारा सत्ता और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चुनौती दी गयी थी, जो अब ख़ुद को खुलेआम सामने ला रहा है।

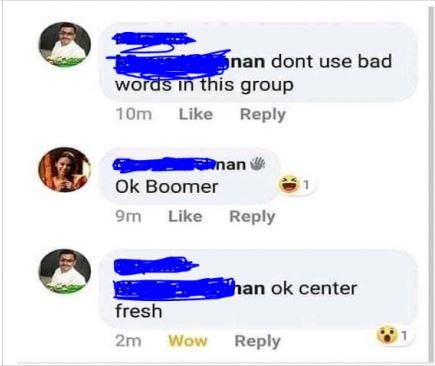

इस मीम ने भारत के कुछ समझदार सोशल मीडिया यूजर्स युवाओं के बीच अपनी पकड़ बनायी और कुछ मीडिया कमेंटेटरों ने भी इस शब्द को अपना लिया। इसका एक शुरुआती उदाहरण, जिसे व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था, वह था-एक युवा महिला और एक बुज़ुर्ग पुरुष के बीच मज़ाकिया व्यवहार का एक स्क्रीन-शॉट।(फ़ोटो 1, नीचे)

सेलिब्रिटी स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने चेतन भगत और हाल ही में, ट्विटर पर अपने कई आलोचकों में से एक के खिलाफ इसी तरह के मुहावरों का इस्तेमाल किया है। पत्रकार,ईशान थरूर ने भी हाल ही में कोरोना प्रकोप के बीच संसद में जाने के लिए अपने "बूमर डैड", त्रिवेंद्रम से लोकसभा सांसद शशि थरूर और उनके सहयोगियों की आलोचना की है।

चल रहे Covid-19 लॉकडाउन के दौरान, भारतीय मिलेनियल और ज़ूमर भी अपने उन माता-पिताओ और अन्य रिश्तेदारों के साथ समय बिताने के लिए मजबूर हैं, जो इनके जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं और बात-बात पर ज़बरदस्ती अड़ंगा लगा सकते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित और विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के सदस्यों यानी "ओके बूमर" का उत्तेजित होकर भड़कना रोज़-रोज़ की बात हो गयी है। लॉकडाउन के तहत, कई स्व-सचेतन रूप से प्रगतिशील समूहों (या "जागरूक" लोग) को पुरानी पीढ़ियों में कई लोगों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सामान्य जाति-आधारित उपेक्षाओं के अलावा धार्मिक और लैंगिक अल्पसंख्यकों के प्रति परिवार में बड़ों के भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है।

जिस स्तर पर कोई शख़्स इस "बूमर" के नज़दीक होता है, उसी स्तर पर वह बैर-भाव को महसूस करता है, और यह स्तर उसके उस सामाजिक-आर्थिक स्थान से निर्धारित होता है, जहां वह फंसा हुआ महसूस करता है। छोटी उम्र की वे युवा महिलायें, जिन्होंने कॉलेज या विश्वविद्यालय जाकर अपने परिवार के लोगों की पकड़ से ख़ुद को आज़ाद कर लिया था या जिन्होंने शहर से बाहर काम करते हुए अपनी निजी स्वतंत्रता को बचा लिया था, या आम तौर पर काम के सिलसिले में दिन के ज़्यादातर हिस्से में जो घर से दूर रहती थीं, इस समय वे सबके सब अपने घर के भीतर फिर से क़ैद हो गयी हैं। यहां वे परिवार के उन सदस्यों से घिरी हुई अपना समय बीता रही हैं,जिनकी सोच सीमाओं से घिरी हुई हैं। यही वजह है कि इस लॉकडाउन के दौरान उनके माता-पिता द्वारा शादी करने को लेकर अनेक मनगढ़ंत कहानियां सुनायी जा रही हैं। इन प्रतिबंधों से भारत सहित दुनिया भर में घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार में तेज़ी आयी है। इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जूझ रहे लोगों के लिए, इस बढ़े हुए लॉकडाउन के दौरान परिवार के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाना ज़रूरी नहीं है कि सबसे अच्छा विकल्प ही हो।

हालांकि, प्रवासी श्रमिकों, दैनिक वेतन भोगियों, समलैंगिकों और अन्य सीमांत वर्गों की बदहाली स्वाभाविक ही रूप से मिलेनियल या जूमर से अलग है। भारत के युवा कार्यक्रमों के सामाजिक,सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण पर क़रीब से नज़र डालते हुए, पश्चिम के इस पीढ़ीगत संघर्षों को भारतीय संदर्भ में देखना बहुत जल्दबाज़ी होगी। कोनराड एडेनॉयर स्टिफ्टंग (केएएस) के सहयोग से सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) द्वारा 2017 में "भारत के युवाओं के दृष्टिकोण, सरोकार और आकांक्षायें" नामक शीर्षक से किये गये एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि “बदलते पैटर्न” भारत के युवाओं के बीच प्रचलित प्राथमिकताओं और दृष्टिकोणों के कुछ सुबूत को प्रस्तुत करते हैं।

इस सर्वेक्षण में पूर्वोत्तर राज्यों के असम और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर भारत के 19 राज्यों में 15 से 34 आयु वर्ग के 6,122 उत्तरदाताओं की जांच-पड़ताल की गयी और पाया गया कि ज़्यादातर युवा भारतीय उदारवादी मूल्यों के साथ सहज हैं। ज़्यादातर युवा मौत की साज़ा और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली फ़िल्मों पर प्रतिबंध के पक्ष में हैं। ज़्यादातर युवा गोमांस के सेवन को व्यक्तिगत पसंद नहीं मानते हैं और सामान्य रूप से शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन करने को लेकर उनके विचार स्पष्ट नहीं हैं। इस सर्वेक्षण में आधे से अधिक लोगों ने बताया कि पत्नियों को पति के अधीन होना चाहिए, जबकि हर पांच में से दो युवाओं ने यह विचार रखा कि शादीशुदा महिला को काम पर नहीं जाना चाहिए।

हैरानी की बात है कि महिला उत्तरदाताओं ने भी इन विचारों पर काफ़ी हद तक सहमति जतायी थी। CSDS ने अपने पितृसत्तात्मक सूचकांक में पाया कि लगभग 54% उत्तरदाता कुछ हद तक पितृसत्तात्मक थे। भारत में समलिंगी विवाह, लिव-इन पार्टनर और डेटिंग को लेकर युवाओं में काफ़ी हद तक विरोध का स्वर देखा गया। महज एक तिहाई युवाओं ने अंतर-जातीय विवाह का समर्थन किया; आधे से ज़्यादा अंतर-धार्मिक शादियों का विरोध किया।

सबसे बड़ी बात कि देश के क़रीब आधे युवाओं ने राजनीति में कोई रुचि नहीं दिखायी, जबकि 25%ने कहा कि वे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ ख़ुद को जुड़ा महसूस करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इस विचार में आर्थिक चिंता सहित ऐसी अनेक बातें हैं, जो रूढ़िवाद को हवा दे सकती हैं। लेकिन, CSDS द्वारा किये गये सर्वेक्षण से शायद हैरतअंगेज़ रूप से यह भी पता चलता है कि सकारात्मक कार्रवाई को लेकर मिलने वाला समर्थन सिर्फ़ सीमांत समूहों, ओबीसी के अलग-अलग स्तरों, एससी और एसटी के बीच अधिक है। क़रीब-क़रीब 17% उत्तरदाता,जो सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक तौर पर हाशिए वाले समूहों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्षेत्र, धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक हैसियत के आधार पर भेदभाव किया जाता है।

यह डेटा "ओके बूमर" मीम की असरदार व्याख्या से भारत के इस चित्रित परिदृश्य को झुठलाता है। हालांकि एक धारणा बनायी गयी है कि भारत की युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के उलट सहिष्णु और समावेशी है, लेकिन यह सच लगता नहीं है। सच्चाई तो यही है कि सोशल मीडिया पर चल रही अहम राजनीतिक बहस से भारत का एक बड़ा हिस्सा अब भी दूर है,क्योंकि वह आबादी “ऑनलाइन” नहीं,बल्कि "ऑफ़लाइन" वाली है। आइये,2019 की एक और सीएसडीएस रिपोर्ट पर विचार करते हैं।

यह रिपोर्ट इस बात को दर्ज करती है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर राजनीतिक-मुखर भारतीय युवा, चाहे वे उदारवादी हों या परंपरावादी, उनमें से ज़्यादातर विशेषाधिकार प्राप्त जाति और वर्ग की पृष्ठभूमि वाले हैं और वे सुशिक्षित हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दलित, आदिवासी और समलैंगिक स्वर और मुख्यधारा से बाहर उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों के स्वर इस आधिपत्य का मुक़ाबला कर रहे हैं और इन प्लेटफ़ॉर्मों पर अपने जीवंत तजुर्बे की बुनियाद पर बहस चला रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि भारत के क़रीब एक-तिहाई मतदाताओं की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच है और जिनमें से 25% ने ही अपनी राजनीतिक राय को ऑनलाइन रखने में सहजता महसूस की है।

हो सकता कि इन मीम ने एक उदारवादियों और रूढ़िवादियों के बीच के विभाजन को कभी ज़ाहिर किया ही नहीं हो, लेकिन,कोई शक नहीं कि ये दो अलग-अलग पीढ़ियों के प्रभुत्ववादी वर्गों के बीच के अलग-अलग सांस्कृतिक वरीयताओं को ज़रूर दर्शाते हैं। या फिर मुमकिन है कि यह सिर्फ तकनीकी-सांस्कृतिक रूपों के साथ उनकी घनिष्ठता के बीच मौजूद दरार को दर्शाते हों। आखिरकार, मीम की पैदाइश 4chan(इंटरनेट स्थित विचार-विमर्श मंच,जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेटवर्क में से एक है) की कोख से ही तो हुआ था, जो एक ऑनलाइन इमेज-बोर्ड है,जो अपने प्रगतिशील नागरिकों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं जाना जाता है। फिर भी,ये मीम समस्याओं को समझने को लेकर एक लाजवाब तरीक़ा हैं, जो तब बनाये जाते हैं, जब ख़ास तौर पर भारत जैसे देश के सिलसिले में सामाजिक-राजनीतिक टिप्पणी पूरी तरह से पीढ़ीगत विभाजन पर आधारित होती है।

भारत में "बूमर" जैसे शब्द उन हक़ीक़त को नहीं पकड़ पाते,जिन्हें जाति, लिंग, वर्ग, लैंगिकता, क्षेत्र आदि बेहतर तौर पर निर्धारित करते हैं। पिछले कुछ लोकसभा चुनाव के नतीजे ने ख़ास तौर पर जाति के सिलसिले में दिखा दिया है कि मौजूदा दरार के साथ जाति समूहों के विखंडन और पुनर्संयोजन को पर्याप्त लाभ तो मिला हैं, लेकिन भारत के अपने "दूसरे लोकतांत्रिक उत्थान" के दौरान मिली उपलब्धि भी बहुत कमज़ोर पड़ी है। वास्तव में, यह इस बात को सहजता के साथ दिखाता है कि उन विशेषाधिकार प्राप्त आबादी के भीतर जागरूक भारतीय मिलेनियल और जूमर का एक छोटा सा अंश ही बन पाया है,जो अब भी बेशक रूढ़िवादी है।

सीएसडीएस-लोकनीति के चुनाव बाद के राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन आंकड़ों के एक विश्लेषण के अनुसार, कथित ’उच्च’ जाति के मतदाताओं में से 61% ने भाजपा का समर्थन किया था और ठीक उसी तरह उच्च-मध्यम वर्ग और धनाढ्य मतदाताओं के 44% ने भी भाजपा के पक्ष में मतदान किया।

पश्चिम की बेबी बूमर पीढ़ी को भी जाति, लिंग, वर्ग और लिंगगत पहचान के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए, विऔद्योगिकीकरण की लगातार उठती लहरें, पूंजीवाद का वित्त-पोषण, कल्याणकारी राज्य का लगातार क्षरण और 2008की मंदी ने श्वेत श्रमिकों के बीच भी कहर ढाया है, लेकिन उनके अश्वेत कामगार वर्ग पर कहीं अधिक विनाशकारी असर पड़ा है। सही मायने में, आबादी के उसी भाग को "ओके बूमर" के तौर पर चिह्नित किया जा सकता है, जो मध्यम और उच्च वर्ग के गोरे लोग हैं, जिनके भाग्य पर इन सभी झटकों का कोई असर नहीं पड़ता है। जैसा कि अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक भास्कर सुनकारा ने कहा है कि दलित मिलेनियल के दुश्मन ये “बूमर” तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह “इनवेस्टमेंट बैंकर,जिनके साथ आप हाई स्कूल गये थे”,बूमर ज़रूर हो सकता है।

इस प्रकार, एक पीढ़ीगत विभाजन पर अत्यधिक ध्यान देने की भूल हमें एक और अधिक प्रासंगिक दिशा में ले जाती है। हाल के दशकों में, राजनीतिक विचारकों ने हमें उस दूरसंचार वाली सोच के चारे के ख़िलाफ़ चेतावनी दी है, जो हमें विश्वास दिलाती है कि हर आने वाली पीढ़ी के साथ समाज अधिक समावेशी और सहिष्णु होते जाते हैं। इटली के राजनीतिक विचारक, जियानी वातिमो ने आधुनिकता के चलते होने वाले "भटकाव" की बात कही है, क्योंकि पहले से स्थिर सामाजिक अर्थों को नये सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में बदलकर अलग कर दिया जाता है (जैसा कि मार्क्स ने कहा- "जो कुछ भी ठोस है,वह हवा हो जाता है")।

इसके अलावा, जैसे ही हाशिए पर रहने वाले समूह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक वर्गों के आधिपत्य के साथ घुली हुई प्रभुत्वशाली सार्वभौमवादी बहस का मुक़ाबला असहमति वाली बहस से की जाने लगती है। इस तरह के घटनाक्रमों में मुक्ति की व्यापक संभावनायें होती हैं, लेकिन, जैसा कि राजनीतिक वैज्ञानिक बेंजामिन अर्दिती ने कहा है, वास्तव में कभी भी ऐसा गारंटीशुदा कोई अंतिम बिन्दु नहीं होता, जहां राजनीति रुक जाती हो और जिस आदर्श की कल्पना की गयी हो,वह हासिल हो जाता हो। विशेषाधिकार के हनन और नुकसान वाले प्रभुत्वशाली वर्ग धार्मिक, जातीय और लैंगिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ पलटवार कर सकता है। यह बात वास्तव में पिछले एक दशक के घटनाक्रम से स्पष्ट भी हो जाती है।

नॉवेल कोरोनावायरस महामारी बहुत आसानी से इस तरह के नेताओं की संभावना को ठीक उसी तरह बढ़ा सकती है, जैसा कि विक्टर ओर्बन ने किया था। हो सकता है कि सोशल मीडिया पर बहुत ही मुखर जागरूक मिलेनियल बहुत बड़ी संख्या में हों, लेकिन जैसा कि सुदीप्त कविराज ने बहुत पहले ही लिखा था कि वे अभी भी "निष्क्रिय क्रांति" के ज़रिये एक साथ इइट्ठे हुए अभिजात वर्ग के समूह का एक छोटा सा अंश ही हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया ''जागरूक'' मिलेनियल से अटे-पड़े हों, लेकिन ये प्लेटफ़ॉर्म मतदाताओं की अचानक दिशा या स्थिति बदलने वाली राजनीतिक तस्वीर को ही पेश करते हैं, ख़ासकर इस समय,जब महामारी राजनीति के ताने-बाने को हमेशा के लिए बदल देने का संकेत दे रही है।

लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट के छात्र हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल लेख को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ा जा सकता है।

Why #OK Boomer Had to Fail In India