सर्वोच्च न्यायालय में प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के बाद व्यक्ति विशेषों, खासकर, कामेडियनों एवं व्यंग्य चित्रकारों, जिन्होंने अदालत का मजाक उड़ाया है, के खिलाफ ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं। लेकिन क्या न्याय व्यवस्था में विश्वास इतना अस्थिर है कि वह सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म पर साझा किए गए कार्टूनों द्वारा कलंकित हो जाए? क्या न्यायाधीश व्यक्त की जा रही सार्वजनिक विचारधारा को लेकर इतने संवेदनशील हैं? क्या उन्हें दृढ़ता का प्रतीक नहीं माना जाता, जो कठिन माहौल में कार्य कर सकने में सक्षम हैं? इस मुद्दे पर विभिन्न अदालतों द्वारा ये कुछ टिप्पणियां हैं, जिन पर अर्नेश नाग एवं महक नायक ने लिखा है।

भारतीय गणराज्य के इतिहास में, अदालत की अवमानना न्याय के प्रशासन की सुरक्षा करने तथा बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के अंतराल पर एक मुद्दा बनता रहा है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत इस स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बहरहाल, इसका उपयोग कुछ ‘विवेकपूर्ण प्रतिबंधों’ के साथ लागू होता है।

1949 में, संविधान सभा ने बोलने की स्वतंत्रता पर ‘विवेकपूर्ण प्रतिबंधों’ में अदालत की अवमानना को शामिल करने के लिए एक संशोधन पर चर्चा की। एक सदस्य आर के सिद्ववा ने सारगर्भित ढंग से पूछा: ‘ आखिरकार, न्यायाधीशों के दो सींग तो नहीं होते, वे भी मनुष्य होते हैं। वे भी गलती कर सकते हैं...आप इसे संविधान में क्यों डालना चाहते हैं और न्यायाधीशों को सबसे ऊपर बनाना चाहते हैं? आप उन्हें सबसे बड़ा ईश्वर बनाना चाहते हैं।’

विभिन्न तर्कों का उत्तर देते हुए, बी आर अंबेडकर ने कहा कि अगर अदालत की अवमानना को ‘उचित प्रतिबंध’ के रूप में शामिल नहीं किया जाता है तो अवमानना को शासित करने वाले सभी पूर्व-विद्यमान कानून मूलभूत अधिकारों के असंगत होने के कारण निरस्त समझे जाएंगे। इसके बाद, संशोधन को अपना लिया गया।

व्यक्ति विशेषों के खिलाफ अवमानना कार्यवाहियां

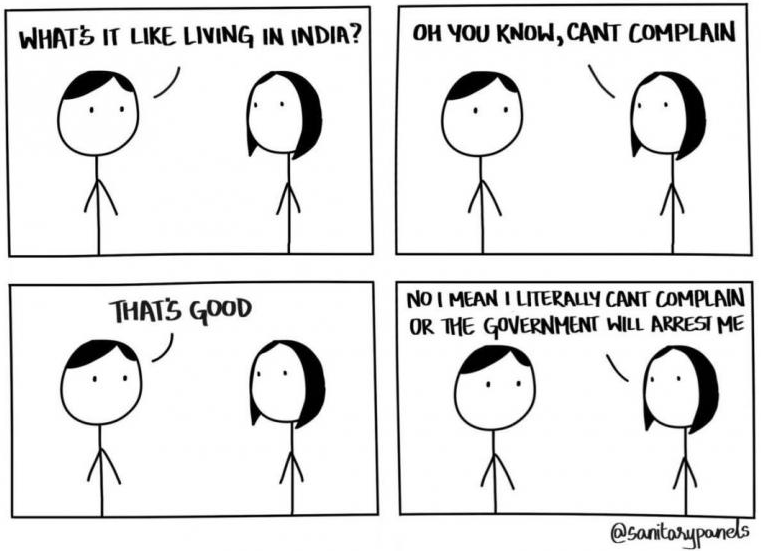

हाल ही में, अटार्नी जनरल ने व्यंग्य चित्रकार रचिता तनेजा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही आरंभ करने पर सहमति दी। तबसे सर्वोच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया गया है। इसके बाद प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक अवमानना की दोष-सिद्वि के बाद, विभिन्न व्यक्ति विशेषों के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही आरंभ करने की मांग से संबंधित अनेक आग्रह आए हैं।

रचिता तनेजा द्वारा एक कामिक स्ट्रिप। साभार: ट्वीटर

तनेजा से संबंधित सबसे पहले के ट्वीटों, जिन्हें अगस्त में साझा किया गया, में भारत के पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की चित्रात्मक आलोचना थी। दूसरे ट्वीट में कहा गया, ‘अर्णब को जमानत मिली, वास्तविक पत्रकारों को जेल जाना पड़ा, स्वतंत्र न्यायपालिका विफल रही’। इसमें भवन के ऊपर भगवा ध्वज लहरा रहे सर्वोच्च न्यायालय भवन का एक चित्रण है, चित्र में लिखा गया है कि ‘भारत का संघी न्यायालय’।

तीसरे ट्वीट में अर्णब गोस्वामी के एक यष्टि चित्र का चित्रण करते हुए कार्टून है, जिसमें अर्णब गोस्वामी ‘भाजपा’ और ‘ सर्वोच्च न्यायालय’ के दो यष्टि चित्रों के बीच खड़ा है और गोस्वामी का चित्र कहा रहा है कि ‘तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है’। बाद के ये ट्वीट गोस्वामी को अंतरिम जमानत दिए जाने के लिए तेजी से की गई सुनवाई के प्रत्युत्तर में नवंबर में साझा किए गए। वास्तव में, तनेजा ने सर्वोच्च न्यायालय भवन का चित्रण प्रशांत भूषण की दोष-सिद्वि की आलोचना करने के लिए पहले अगस्त में साझा किया था।

एक अंग्रेज न्यायाधीश लार्ड टाम डेनिंग ने 1968 के एक अंग्रेजी मामले में टिप्पणी की थी: ‘हम इस न्यायाधिकार क्षेत्र (अवमानना) का उपयोग अपनी खुद की मर्यादा को बनाने रखने के एक माध्यम के रूप में कभी नहीं करेंगे। इसकी जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से हमारी बुनियादों पर ही होनी चाहिए।’

इससे पहले, अटार्नी जनरल ने स्टैंड अप कामेडियन कुनाल कामरा के खिलाफ भी आपराधिक अवमानना कार्यवाही के लिए सहमति की मंजूरी दी थी, जिसके ट्वीटों, जो अर्णब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दिए जाने के खिलाफ ही थे, ने हंगामा मचा दिया था। इसकी वजह से डाटा सुरक्षा विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति को ट्वीटर को ‘अपमानजनक’ ट्वीटों को डिलीट करने तथा खातों को निलंबित करने की उसकी नीति पर प्रश्न करना पड़ा। गोस्वामी के मामले में त्वरित राहत को उस कठिन प्रक्रिया के आलोक में देखा जाना चाहिए जिसमें जेलों में सड़ रहे कई कार्यकर्ताओं एवं राजनीतिक बंदियों के लिए सर्वाधिक अनिवार्य मानवाधिकार सुनिश्चित करने में लगता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कलीसवरम राज ने कामरा के ट्वीटों को ‘संस्थागत आलोचना’ के रूप में संदर्भित किया है। तनेजा के ट्वीट भी अपनी तरह की एक आलोचना ही है। वे कई लोगों द्वारा साझा किए गए आक्रोश के प्रतिनिधि हैं। लेकिन ऐसे विचार निरर्थक हैं क्योंकि अटार्नी जनरल ने तनेजा के ट्वीटों को इस रूप में लिया कि अदालत भाजपा के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित है और वे इसकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता में आम लोगों के विश्वास को कम करते हैं और इसके प्रभुत्व को घटाते हैं।

आपराधिक अवमानना का न्यायशास्त्र

तनेजा के ट्वीटों पर अटार्नी जनरल की टिप्पणियां किसी व्यक्ति को यह पूछने के लिए प्रेरित कर सकती हैं कि क्या न्याय व्यवस्था में विश्वास इतना अस्थिर है कि वह सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म पर साझा किए गए कार्टूनों से कलंकित हो जाए?

एक अंग्रेज न्यायाधीश लार्ड टाम डेनिंग ने 1968 के एक अंग्रेजी मामले में टिप्पणी की थी: ‘हम इस न्यायाधिकार क्षेत्र ( अवमानना) का उपयोग अपनी खुद की मर्यादा को बनाने रखने के एक माध्यम के रूप में कभी नहीं करेंगे। इसकी जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से हमारी बुनियादों पर ही होनी चाहिए।’

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस पर विचार किया गया है। अंग्रेजी के मामले में, अदालत ने कहा था, ‘न्यायालय और न्यायिक निर्णयों की आलोचना, चाहे जितना भी गड़बड़ हो, सुनने में अच्छा लगे या न लगे, और इसमें तथ्यों का चाहे गलत विवरण हो, अदालत की अवमानना नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता के अपरिहार्य अधिकार की सीमा के भीतर है जिसे अदालतों ने निरंतर रूप से बनाये रखी है।’

भारत में, सिविल अवमानना से अलग, न्यायालय अवमानना अधिनियम (1971) किसी भी मामले के प्रकाशन, या कोई ऐसा कार्य करने, ‘‘अफवाह उड़ाने” या “अफवाह उड़ाने का इरादा रखने”, न्यायालय के प्रभुत्व को कम करने या कम करने का ‘इरादा रखने’ के रूप में वर्गीकृत करता है। अधिवक्ता गौतम भाटिया ने नोट किया है कि यह ‘शुद्व भाषण’ को केवल इसके कंटेंट के लिए सजा देने की अनुमति देता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है: अदालत की मर्यादा को कम करने के लिए बनाये गए किसी भी न्यायाधीश का चित्रण न्याय प्रदान करने या न्याय की महिमा में आम लोगों के विश्वास को नष्ट कर देगा, कमतर करेगा या कमतर करने का प्रयास करेगा...अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन में न्यायाधीश की निष्पक्षता या सच्चे व्यवहार की कमी का आरोप अवमानना मानना जाएगा।’

2012 में, इंग्लैंड में विधि आयोग को इस अपराध का औचित्य 1765 के एक मामले में एक अप्राप्य राय में पता लगा। इसने तर्क दिया कि ‘ उनके (न्यायधीशों) आसपास गौरव की रोशनी बनाये रखने के लिए तथा लोगों को आम जनता की आंखों में उन्हें अवमानना का प्रयास करने से रोकने के लिए ऐसा किया गया था। विधि आयोग ने तर्क दिया: ‘ इस अपराध का उद्देश्य न्यायाधीशों के बारे में गलत धारणा बनाने से लोगों को रोकने तक सीमित नहीं है, और जहां कमियां हैं, यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि लोगों को सही विचार प्राप्त करने से आम लोगों को रोका जाए।’ इसकी अनुशंसा, ‘अदालत के बारे में ‘अफवाह उड़ाने’ को एक अपराध के रूप में इसके अस्तित्व को खत्म कर दिया जाना चाहिए, को कार्यान्वित किया गया। बहरहाल, इंग्लैंड में, किसी को भी 1930 के दशक के बाद इस अपराध के लिए दंडित नहीं किया गया था।

अंग्रेजी न्यायशास्त्र के अनुसरण में

भारतीय न्यायालयों के लिए, यह परिघटना उल्लेखनीय महत्व की है क्योंकि आपराधिक अवमानना की इसकी समझ ऐतिहासिक रूप से अंग्रेजी न्यायशास्त्र से सूचित की गई है। बहरहाल, भारतीय विधि आयोग ने 2018 में इस अपराध को समाप्त करने के खिलाफ अनुशंसा की।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक अवमानना अधिकार क्षेत्र का उद्देश्य न्यायाधीशों की व्यक्तिगत मर्यादा को बनाये रखना नहीं है बल्कि ‘न्याय प्रदान करने में कलुषित करने के प्रयासों को रोकना है जिसमें आम लोगों के अहम हित हैं और यह नागरिकों, प्रशासकों, गैर न्यायिक प्राधिकारियों, आदि के रूप में न्यायाधीशों की उचित या अनुचित रूप से आलोचनाओं को लेकर चेतावनी देने या शिकार बनाना नहीं है। ‘अदालत का प्रयास आलोचना से बचना है जो ‘न्याय प्रदान किए जाने में बाधा पहुंचाती है या जो न्यायाधीशों के वस्तुपरक दृष्टिकोण में विश्वास को नष्ट करती है।’ अदालत न्यायाधीशों पर गलत नीयत से आरोप लगाये जाने या ऐसी किसी आलोचना जैसे ‘अदालत की निंदा करने’ जो उसके अनुसार विद्वेषी है, का विरोध करती है।

अदालत ने यह भी कहा कि ‘अदालत की मर्यादा को कम करने के लिए बनाये गए किसी भी न्यायाधीश का चित्रण न्याय प्रदान करने या न्याय की महिमा में आम लोगों के विश्वास को नष्ट कर देगा, कमतर करेगा या कमतर करने का प्रयास करेगा...अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन में न्यायाधीश की निष्पक्षता या सच्चे व्यवहार की कमी का आरोप अवमानना मानना जाएगा।’

अभी हाल में उसने टिप्पणी की कि, ‘न्यायाधीशों पर अगर कोई तीखा हमला किया जाता है, तो उनके लिए निर्भीक होकर तथा मुद्दों के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण के साथ काम करना कठिन हो जाएगा।

एर्गो, भारतीय न्यायिक घोषणाओं की एक पद व्याख्या जो न्यायपालिका में विश्वास जताएगी, अकाट्य है।

अगर कोई आलोचना जो विश्वास या सार्वजनिक विश्वास पर हमला करती है, अदालतों के अनुसार आक्रामक मानी जाएगी, क्योंकि यह न्याय प्रदान करने को बाधित करेगी जो सार्वजनिक हित में है। बहरहाल, कौन सा भाषण ऐसे विश्वास पर हमला करता है, इस पर अदालत का संतोष विभिन्न कारकों पर निर्भर कर सकता है।

कोई व्यक्ति यह पूछ सकता है कि अगर कोई विश्वास नष्ट हो चुका है तो क्या अदालत आलोचनात्मक भाषण को दंडित करने के द्वारा इसे बहाल कर सकती है? वास्तव में, ऐसी सजा और अधिक विद्वेष पैदा करेगी। यह लोगों को ऐसी दोष-सिद्वि की आलोचना करने से भी रोक सकती है, जो किसी भी संभावित संवाद पर पूरी तरह लगाम लगा देगी।

व्यंग्यचित्र विनोदी विमर्श को लोकप्रिय बना देते हैं और उन्हें "सम्मानजनक भाषा और संयम वाले मिज़ाज" की ज़रूरतों के मुताबिक नहीं ढाला जा सकता है। उन्हें सज़ा देने से आत्म-नियंत्रण से पैदा होने वाली युगचेतना के विचार और वाणी की स्वतंत्रता बहुत हद तक बेकार ही बाधित होगी।

इस तरह,अवमानना के क़ानून की इस विकट परिस्थिति वाले अभी तक के इस प्रकार के सूक्ष्म "संवैधानिक रूप से दो महान,लेकिन कभी-कभी परस्पर विरोधी सिद्धांतों,अर्थात् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष एवं भयमुक्त न्याय" को संतुलित करने की आवश्यकता है।

लोगों को "अदालत की निंदा" करने के लिए दंडित करके अदालत अपने "महिमामंडन" को ही पुष्ट करती है और अपनी सत्ता की अतिरंजित दुनिया को फिर से स्थापित करती है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट अपनी अंत:चेतना पर ज़ोर देते हुए यह नहीं कहता है कि उसकी गरिमा और सत्ता किसी भी तरह के संदेह से मुक्त बुनियाद पर टिकी हुई है, तो ऐसे में ख़ुद को अभिव्यक्त करने को लेकर की जा रही तनेजा की यह निंदा एक भयावह मिसाल होगी।

व्यंग्यचित्र का विमर्श

अपनी किताब,"ऑन अ थियरी ऑफ़ पॉलिटकल कैरिकेचर" (1967) में लॉरेंस एच.स्ट्रीचर ने राजनीतिक व्यंग्यचित्र को "समाज में सत्ता में शामिल लोगों, समूहों और संगठनों के उपहास, उनका भंडाफोड़ या उघाड़कर रख देने वाला" एक साधन माना है। ऐतिहासिक रूप से,चित्रात्मक व्यंग्यचित्र को लिखित शब्द के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा खतरनाक माना गया है, क्योंकि वे सीधे-सीधे लोगों की भावनाओं को छूते हैं, इनमें वे लोग भी शामिल हैं,जो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं।

फ़्रांस में व्यंग्यचित्रों से डर इस क़दर व्याप्त और जीवंत हो जाते थे कि 19 वीं शताब्दी में उन व्यंग्यचित्रों को लगातार सेंसर किया जाता था। ये व्यंग्यचित्र मैक्सिको में भी सीधे तौर पर यहां के सामाजिक-राजनीतिक संघर्षों से जुड़े हुए रहे हैं।

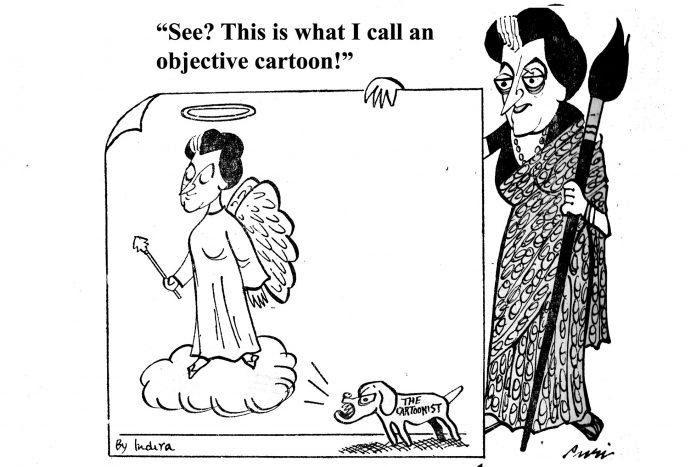

राजिंदर पुरी का इंदिरा गांधी और आपातकाल के दौर को दर्शाता एक व्यंग्यचित्र। (सौजन्य: द प्रिंट)

भारत में ये व्यंग्यचित्र लंबे समय से सार्वजनिक-राजनीतिक विमर्श का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। ये विनोद और विरोध,दोनों का एक ज़रिया रहे हैं। हालांकि,भारतीय न्यायपालिका के व्यंग्यचित्र से राजनीतिक हस्तियों के व्यंग्यचित्र इस मायने में अलग है कि न्यायपालिका को रहस्यमयी महिमा का संरक्षण हासिल है। गोवा विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर,पीटर रोनाल्ड डीसूज़ा ने लिखा है कि हास्य के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही चलाने की इजाज़त देकर अदालत "हास्य के आख़िर पंच" की भूमिका को भी धारण कर लेती है।

2007 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स ने कला की उस रचना पर फ़ैसला दिया था,जिसमें कि उसके ही मुताबिक़ "व्यंग्य तत्वों" का उपयोग किया गया था,अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था,“व्यंग्य कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक टिप्पणी का एक रूप है और वास्तविकता की अतिशयोक्ति और उसे तोड़-मरोड़ कर पेश करने की इसकी अंतर्निहित ख़ासियत के चलते इसका मक़सद स्वाभाविक तौर पर उकसाना और उत्तेजित करना है।” यह टिप्पणी किसी कलाकार की अभिव्यक्ति के अधिकार में हस्तक्षेप करते समय सावधानी की ओर इशारा करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसी साल एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश का चित्रण करने के लिए एक कार्टूनिस्ट को अदालत की अवमानना का दोषी माना,उस कार्टून में उक्त न्यायाधीश को अपने पोशाक में पैसों से भरे बैग के साथ दिखाया गया था,जिस बैग से पैसे गिर रहे थे और उनके पास एक आदमी चिल्ला रहा था, “मदद कीजिए ! यह मॉल आपकी अदालत में है।”

अदालत की नज़र में इसका मक़सद "न्यायपालिका की छवि को कमतर" करना था। हालांकि, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस फ़ैसले पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उच्च न्यायालयों के पास किसी उच्चतर अदालत की अवमानना को दंडित करने का अधिकार नहीं है।

राजनीतिक व्यंग्यचित्र ज़रूरी नहीं कि शिष्टचार की संस्कृति से ओतप्रोत हो। तनेजा को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराये जाने के बाद व्यंग्यचित्र के विमर्श पर आज जो कुछ प्रभाव पड़ेगा,उस पर विचार करना ज़रूरी है।

आपराधिक अवमानना का क्षेत्राधिकार

मौजूदा न्यायिक नज़ीरों के बावजूद, "अदालत की निंदा" और उसके अधिकार को कम करने, या दोनों ही तरह के "रवैये" वाला यह अपराध स्पष्ट तौर पर होते रहे हैं। इस तरह का सर्वसाधारण नियम शत्रुतापूर्ण और निष्पक्ष आलोचना के बीच के अंतर को दिखाता है।

प्रशांत भूषण मामले में अटॉर्नी जनरल ने टिप्पणी करते हुए कहा था, “इससे (अवमानना करने वाले को चेतावनी देते हुए)...इस पूरे क्षेत्र में नागरिकों को एक उचित संदेश जायेगा कि न्यायाधीशों या न्याय प्रशासन से जुड़े किसी संस्थान के सिलसिले में किसी भी तरह का बयान देते समय सावधान और सतर्क रहना चाहिए।" आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने को लेकर अचानक उठाये गये क़दम से हमें विश्वास हो जाता है कि यह "संदेश" पूरी तरह चला गया है।

1947 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी,“अवमानना का क़ानून उन न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए नहीं बनाया गया है, जो जनमत के रुख़ को भांपने में सक्षम हैं। न्यायाधीशों को ऐसे सब्र रखने वाला व्यक्ति माना जाता है, जो विपरीत महौल में भी फलने-फूलने में सक्षम होते हैं।”

लेकिन,अगर तुनुकमिज़ाजी में व्यंग्यचित्र या अभिव्यक्ति को दंडित किया जाता है, तो आम लोग इस बात को लेकर कभी भी तय नहीं कर पायेंगे कि अदालत के लिहाज़ से कौन सी बात मुनासिब है और कौन सी बात ग़ैर-मुनासिब है; व्यंग्यचित्र की निंदा करने को लेकर आपराधिक अवमानना क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करना एक अल्पज्ञात पहलू हो सकता है। व्यंग्यचित्र विनोदी विमर्श को लोकप्रिय बना देते हैं और उन्हें "सम्मानजनक भाषा और संयम वाले मिज़ाज" की ज़रूरतों के मुताबिक नहीं ढाला जा सकता है। उन्हें सज़ा देने से अनावश्यक आत्म-नियंत्रण से उत्पन्न युगचेतना के विचार और वाणी की स्वतंत्रता बहुत हद तक बाधित होगी।

हमें 1941 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को ध्यान में रखना चाहिए,जिसमें कहा गया था, “हालांकि, सीमित रूप से ही सही,मगर न्यायपीठ की गरिमा को बनाये रखने के नाम पर थोपी गयी कोई ख़ामोशी शायद सम्मान बढ़ाने के बजाय नाराज़गी, संदेह और अवमानना में ही इज़ाफ़ा करेगी। 1947 में भी इसी न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा था, “जनमत के रुख़ को भांपने में सक्षम न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए अवमानना का यह क़ानून नहीं बनाया गया है। न्यायाधीशों को ऐसे सब्र रखने वाला व्यक्ति माना जाता है,जो विपरीत महौल में भी फलने-फूलने में सक्षम होते हैं।”

पीड़ित के तौर पर जब अदालत आपराधिक अवमानना कार्यवाही में फ़ैसला करती है,तो उस सिद्धांत का उल्लंघन भी सामने आता हुआ दिखता है कि किसी को ख़ुद के अभियोग में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। भारत में अदालतों को अपने आचरण को ही अपना आदर्श बनने देना चाहिए। समकालीन घटनायें इस बात की तरफ़ इशारा करती हैं कि भारत में हमें आपराधिक अवमानना क्षेत्राधिकार पर फिर से विचार करना चाहिए।

(अर्नेश नाग और महक नायक, दोनों ही सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा के छात्र हैं। इनके विचार निजी हैं)

यह लेख मूल रूप से द लिफ़लेट में प्रकाशित हुआ था।

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Killing the Messenger Who Made the Caricature