“कोविड-19 की तीसरी लहर गुजरने के बाद शिक्षण संस्थान फिर से खुलने लगे हैं पर दलित-आदिवासी छात्र-छात्राओं के सामने कई चुनौतियां हैं। स्कूल-कॉलेजों में हमारे बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव होता है। दलित–आदिवासी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं भी संज्ञान में आई हैं। दलित-आदिवासी बच्चों को पीछे बिठाना, उनसे स्कूल की सफाई करवाना, मिड-डे मील के समय इन बच्चों को सवर्ण बच्चों से अलग बिठाना आदि अनेक प्रकार के भेदभाव हमारे बच्चों के साथ हो रहे हैं। इन्ही को ध्यान में रखते हुए हमने वर्ष 2014-15 में शिक्षण संस्थानों में शून्य भेदभाव का अभियान चलाया। 10 राज्यों में जनसुनवाई की। उसके आधार पर हमने वर्ष 2018 में एक बिल ड्राफ्ट किया - Prevention of All Forms of Discrimation in Educational Institutions Bill 2018. इसे हमने कानूनी जामा पहनवाने की कोशिश की। हालांकि अभी तक सफल नहीं हुए पर हमारी एडवोकेसी जारी है।"

ये कहना है ‘नेशनल दलित मूवमेंट फ़ोर जस्टिस’ के महासचिव राहुल सिंह का। यह बात उन्होंने 24-25 मार्च 2022 को इंडियन सोशल इंस्टिट्यूट, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मलेन में कही। यह सम्मलेन “शिक्षण संस्थानों में शून्य भेदभाव” विषय पर आयोजित किया गया।

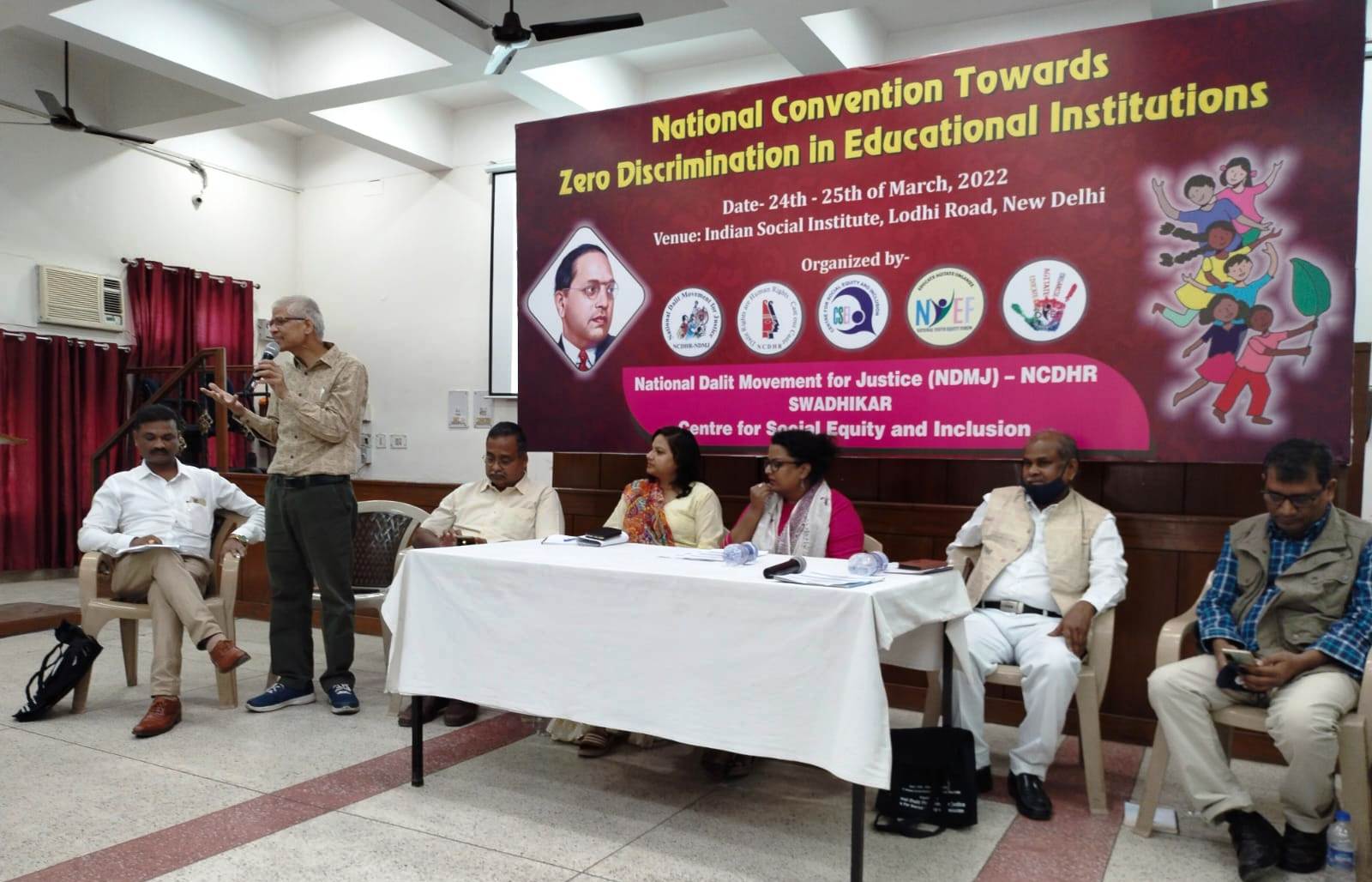

नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस के महासचिव राहुल सिंह सम्मलेन को संबोधित करते हुए

नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस के महासचिव राहुल सिंह सम्मलेन को संबोधित करते हुए

दलित आर्थिक अधिकार आन्दोलन की जनरल सेक्रेटरी बीना पालिकल कहती हैं कि हमारे बच्चे (दलित-आदिवासी बच्चे) भेदभाव सहने के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें ये सामान्य लगने लगा है। वे बताती हैं कि एक स्कूल में कुछ दलित बच्चे मिड-डे-मील में अलग खाना खा रहे थे। उनसे जब पूछा गया कि वे अलग क्यों खा रहे हैं बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं। तो जवाब मिलता है –“हम छोटी जात के हैं न, हम उनके (बड़ी जात) के साथ कैसे खा सकते हैं।” बीना कहती हैं –“इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। और बदलाव के लिए आवाज़ उठाने की जरूरत है।“

उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से आई सामाजिक कार्यकर्ता रिहाना मंसूरी ने बताया कि बुन्देलखंड की यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला जैसी एक घटना हुई। वहां पीएचडी कर रहे एक दलित युवक को वहां के स्टाफ और सहपाठियों ने इतना मानसिक टोर्चर किया कि उसने आत्महत्या कर ली। उसे सब “कोटे वाला” कहते थे। और ताने कसते थे कि वह आरक्षण वाला है। उसकी जाति के लोग आरक्षण का लाभ लेकर हमारा हक मारते हैं। योग्यता न होने पर भी उच्च पदों पर पहुँच जाते हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में तो प्राइमरी से ही दलित बच्चों के साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। हर बात में कथित उच्च जाति के बच्चों को तबज्जो दी जाती है। अगर हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं और बराबरी की मांग करते हैं तो वे हमें अपना दुश्मन समझते हैं हमें उनके दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

ओडिशा से आए अजय सिंह बताते हैं कि उनके यहाँ दलित-आदिवासी बच्चों का ड्राप आउट रेट बहुत ज्यादा है। गरीबी के कारण शिक्षा संस्थानों की फीस नहीं दे पाते। संसाधनों के अभाव में छात्र – छात्राएँ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। उनके पास स्मार्ट फोन नहीं होते। इन्टरनेट की एक्सेस नहीं होती। उन्हें इन्टरनेट का उपयोग करना नहीं आता। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर मनुवाद हावी हो रहा है।

सेंटर फॉर दलित राइट्स राजस्थान से आए सतीश कुमार ने कहा कि हम सब के प्रयास से राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास फण्ड विधेयक पास हो गया है। अब यह अधिनियम बन गया है। अब हम विकास फण्ड के लिए डिमांड कर सकते हैं। वैसे भी बजट में हमारा नारा है - 100 में 25 हक़ हमारा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक दलित-आदिवासी बच्चों के लिए बहुत चुनौतियां हैं। सतीश कहते हैं कि एक समय में जातिगत भेदभाव खुलेआम होता था। भेदभाव अब भी होता है पर ये हिडन डिसक्रीमनेशन है। भेदभाव के रूप बदल गए हैं। वे आगे कहते हैं कि हमें सिर्फ शिक्षा ही नहीं चाहिए बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। यह भी देखने में आ रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज बहुत दूर होते हैं। हमारी बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा में दिक्कत होती है। पर हमें अपने बच्चों को शिक्षा हर हाल में दिलवानी चाहिए। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। हमें बिना भेदभाव के शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है।

गौरतलब है कि कोविड-19 की महामारी ने न केवल समाज का नुकसान किया बल्कि बच्चों को भी काफी हानि पहुंचाई। बच्चों को इससे न केवल स्वास्थ्य की बल्कि शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक क्षति भी पहुंची। लॉकडाउन के दौरान न केवल बड़े बल्कि बच्चे भी प्रभावित हुए। जब बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों के काम-धंधे छूट गए। वे बेरोजगार हो गए। तब बच्चे भी घर चलाने के लिए छोटे –छोटे काम कर के माता-पिता का घर खर्च में हाथ बंटाने लगे। दूसरी ओर उनकी शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके पास डिजिटल डिवाइस न होना, स्कूल में फिर से एडमिशन की समस्या, पढ़ाई बीच में छूट जाने से हुई समस्या आदि का उनकी शिक्षा पर बुरा प्रभाव पडा। लॉक डाउन के कारण स्कूल बंद होने से पूरे दो साल उनकी पढ़ाई बाधित रही। अब स्कूल खुल रहे हैं तो उनकी पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी ये बड़ी समस्या है।

लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद रहने पर बच्चों को मिड-डे-मील और आंगनवाडी जैसी सुविधाओं से भी महरूम रहना पड़ा। दलित-आदिवासी लड़कियों पर इसका अधिक नकारात्मक प्रभाव हुआ। या तो उनकी पढाई रोक दी गई और उनसे घरेलू काम कराए जाने लगे या फिर उनकी शादी कर दी गई। इस दौरान बाल उत्पीडन की घटनाएं भी बढ़ी। सरकार की नोडल एजेंसी CHILDLINE पर इस तरह के अनेक मामले दर्ज कराए गए।

दलित-आदिवासी समाज के बच्चों ने बताया कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। पहले तो हमें कोई जानकारी नहीं होती। स्कूल की तरफ से बताया नहीं जाता। हमें आप लोगों (एनजीओ वालों ) से पता चलता है कि सरकार ने हमारे लिए प्री-मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक स्कीम बनाई हैं। उन्होंने उनके साथ स्कूल में सहपाठियों द्वारा और टीचर द्वारा होने वाले भेदभावों को भी साझा किया। उन्होंने ऑनलाइन और डिजिटल डिवाइस न होने के कारण क्लास न ज्वाइन कर पाने की अपनी समस्याओं को साझा किया।

सत्र में इस बात पर भी चर्चा की गई कि स्कूलों के फिर से खुलने पर सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन पर समीक्षात्मक टिपण्णी की गई।

अंत में चिंता और चर्चा के प्रमुख बिंदु ये रहे कि किस तरह सवर्ण बच्चों और दलित-आदिवासी बच्चों को डिजिटल तरीके से बांटा जा रहा है। बच्चों की पढाई का जो नुक्सान हुआ है उसे कैसे कम किया जा सकता है। और इसके लिए क्या-क्या रणनीतियां बनाई जा सकती हैं।

निष्कर्ष रूप में कहें तो शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भेदभावों को कैसे मिटाया जाए और दलित-आदिवासी बच्चों को किस तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले - चिंता का प्रमुख बिंदु यही रहा। सबने अपनी-अपनी समझ से सुझाव दिए। सहभागियों की मांग यह थी कि “शैक्षणिक संस्थानों में बालकों के खिलाफ होने वाले भेदभावों व हिंसा निवारण विधेयक -2018” को कानूनी रूप देने के लिए सरकार पर दबाब बनाया जाए। क्योंकि क़ानून होगा तो हम उसके क्रियान्वयन के लिए सरकार से मांग कर पायेंगे। सरकार पर दबाब बनायेंगे और शिक्षा संस्थानों में व्यापप्त भेदभाव और अन्याय को समाप्त करवाने में हम सामाजिक कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभा पाएंगे और भेदभाव रहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने दलित-आदिवासी बच्चों को मिले इस ओर कदम बढ़ाएंगे।

लेखक सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़े हैं।